Немного о нашем первом знакомстве со Звенигородом читайте в первой части, fish-hook.ru/po...rod-2365/ а в этой пройдёмся пешком по маршруту, который я заранее разработал перед поездкой. Надеюсь, что обувь у вас соответствующая, ибо ходить придётся не только по асфальту.

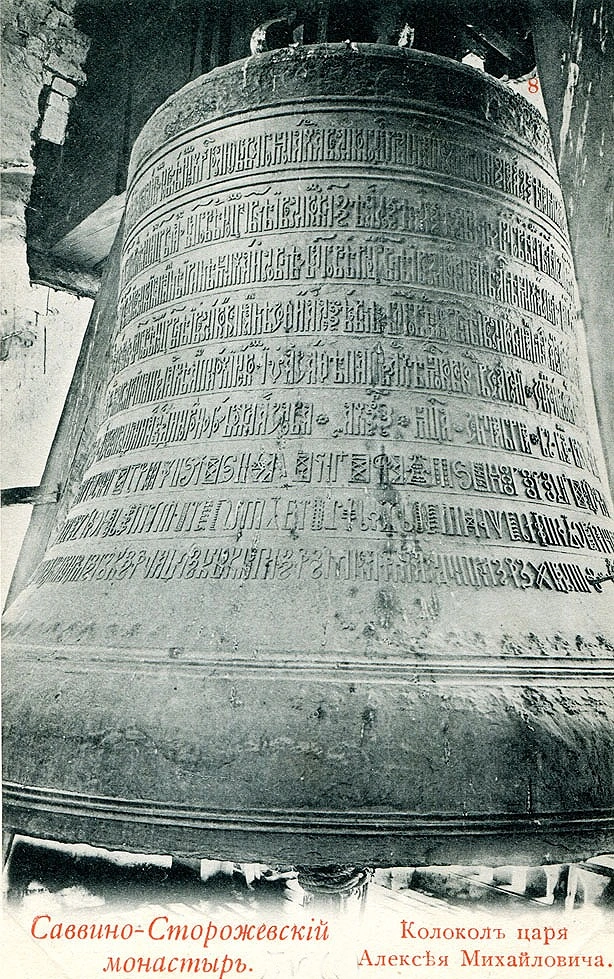

Большой Благовестный колокол

Начнём своё небольшое путешествие от Большого Благовестного колокола, весом в 35 тонн, отлитого в Воронеже в сентябре 2003 года для звонницы Саввино-Сторожевского монастыря.

Самый первый Благовест был отлит на Московском Пушечном дворе голландским мастером немецкого происхождения Гансом Фальком в 1652 году, весил он 21,5 тонны. Точной информации что с ним сталось я нигде не нашёл, есть предположение что колокол был снят и переплавлен по причине того, что на нем были отлиты имена членов сторожевской братии, которые в 1668-1676 годах участвовали в Соловецком восстании, направленном против церковных реформ патриарха Никона, но лично у меня эта версия вызывает недоверие.

Судьба второго колокола куда известнее. Он был отлит прямо на соборной площади монастыря в 1667–1668 годах русскими мастерами под руководством государева пушечного и колокольного мастера Александра Григорьева. Вес того Благовеста был уже 2125 пудов 30 гривенок, то есть 35 тонн. Этот колокол, водружённый на звонницу в 1671 году московским подъёмщиком Мишкой Клементьевым прослужил верой и правдой 270 лет, аж до 1941 года. В дни осеннего немецкого наступления на Москву была попытка снять и эвакуировать колокол, но во время проведения работ он упал и разбился, застряв в пролётах колокольни. Обломки были переплавлены для нужд фронта.

Тот, что сейчас установлен на входе в парк, был третьим по счёту Благовестом монастыря, и провисел он на звоннице с апреля 2004 по март 2024 года. Причиной его замены на ещё один, уже четвёртый по счёту, стали технологические дефекты, из-за которых и звук, издаваемый колоколом, был с изъяном.

По воле братии монастыря и при поддержке жителей Звенигорода решено было не отправлять этот Благовест на переплавку, а оставить в качестве памятника, как знак славной истории города.

От него и двинемся дальше, в Малиновый овраг.

Малиновый овраг

Под аркой начинается дорожка, правда, не из жёлтого кирпича, а из оцинкованного решётчатого настила, приподнятая над землёй на высоту около метра, а может, и чуть повыше. Возможно, деревянный смотрелся бы более органично, но моё мнение, как человека, работающего в сфере эксплуатации зданий и сооружений, — решение идеальное! И снег зимой на этой решётке меньше задерживается, и весенний паводок (а я думаю, что овраг по весне превращается в приличный ручей) не заливает, да и обслуживать проще, не надо покрывать какими-то антисептиками и морилками, как пришлось бы в ситуации с деревом.

Почему он называется Малиновым, сказать не могу, скорее всего, когда-то по его склонам росли заросли малины, но сейчас кустов этой ягоды мы не видели.

И ещё не знаю, кто придумал облагородить обычный овраг, сделав из него красивое парковое пространство для прогулок, но заслуживает этот человек за такую идею самой высокой похвалы. Обычно овраги в поселениях превращаются в свалку, куда не совсем законопослушные жители сваливают бытовой и строительный мусор, а здесь вместо помойки такая вот красота! Чистота и порядок, даже скамейки и урны имеются.

Дорожка, кстати, освещается не только обычными фонарями, но ещё и подсвечивается снизу, через решётку. Вечером должно очень эффектно смотреться.

Дом Чехова

На северном выходе из оврага нам следует, пройдя немного вперёд, подняться на пригорок, к дому номер 10 по улице Лермонтова. Вернее, к самому дому близко не подойти, он ограждён забором, ведь, несмотря на то, что на его фасаде размещены две мемориальные таблички, дом является жилым, в советское время в нём были устроены квартиры для врачей больницы.

Посмотрим на него со стороны.

Отсюда же, из-за забора, можно прочесть надписи на табличках, сообщающие, что здесь в 1884 году жил и работал врачом земской больницы великий русский писатель Антон Павлович Чехов.

На самом деле проработал в Звенигороде Чехов всего две недели, о чём лично сообщал в письме, датированным 14 июля 1884 года Николаю Александровичу Лейкину, редактору-издателю юмористического еженедельника «Осколки» в Санкт-Петербурге, в котором Антон Павлович публиковал в тот период свои рассказы:

Уважаемый Николай Александрович!

В настоящее время я нахожусь в граде Звенигороде, где волею судеб исправляю должность земского врача, упросившего меня заменить его на 2 недельки. Полдня занят приемкой больных (30—40 человек в день), остальное же время отдыхаю или же страшно скучаю, сидя у окна и глядя на темное небо, льющее уже 3-й день нехороший, безостановочный дождь... Перед моим окном гора с соснами, правее дом исправника, еще правее паршивенький городишко, бывший когда-то стольным городом... Налево заброшенный крепостной вал, левее лесок, а из-за последнего выглядывает Савва освященный. Заднее крыльцо, или вернее задняя дверь, около которой воняет сортиром и хрюкает поросенок, глядит на реку.

А вот жил ли Антон Павлович в этом доме — это ещё следовало бы проверить. По крайней мере, после прочтения письма к Лейкину у меня возникли сомнения в достоверности этой информации, в первом приближении географически не сходится описание в письме с фактическим местонахождением дома.

Вообще, Чехов в Звенигороде — это отдельная тема, весьма, к тому же, довольно интересная, но её, пожалуй, и рассматривать нужно обособленно, а не в рамках этой статьи.

Чеховская липа

Следующая точка на маршруте — Чеховская липа, она тут же, рядом.

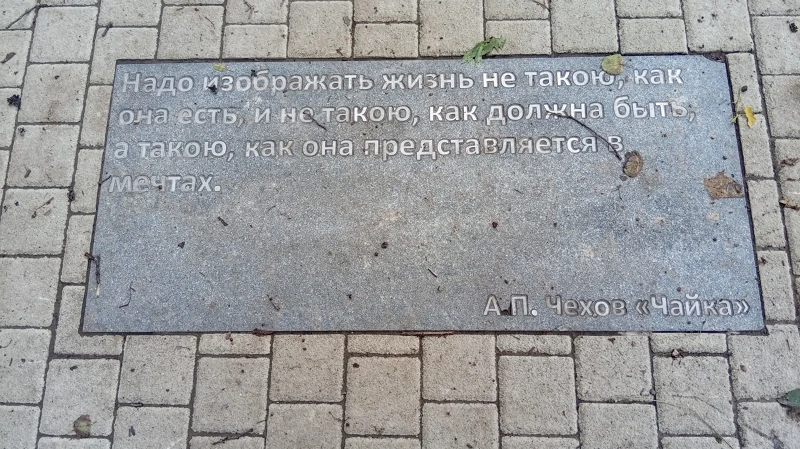

Перейдя по пешеходному переходу улицу, попадаем в небольшой благоустроенный сквер, вымощенный тротуарной плиткой, в которую вмонтированы плиты с цитатами из произведений Чехова. Идя по ним, как раз к липе и дойдём.

Вот только от той липы остался лишь пень, само же дерево сильно пострадало во время сильного ураганного ветра в июне 2013 года, тогда обломилась часть кроны, а довершил начатое летней стихией сильный снегопад в декабре того же 2013 года, оставшиеся ветки не выдержали веса навалившегося на них снега.

Рядом с остатками пня сейчас растёт молодая липка, и вроде бы даже это побег, который вырос от корня погибшего дерева.

По свидетельствам исследователей жизни и творчества Антона Павловича, он любил отдыхать под сенью липы вместе с больничным фельдшером Сергеем Васильевичем Барминцевым. Смею предположить, что под деревом была скамейка, куда коллеги выходили посидеть после трудов праведных.

Сейчас подобное место для отдыха, приглашающее на нём расположиться и представить себя временно исполняющим обязанности врача Звенигородской земской больницы, тоже имеется.

В принципе, в Звенигороде есть и другая скамья, где можно присесть и сфотографироваться непосредственно с Антоном Павловичем, правда, Чехов устроился на ней так, что приткнуться можно только где-нибудь с краешка.

Открыт этот памятник был в год 150-летия писателя, в июле 2010 года. Скульптор Владимир Курочкин изобразил писателя с тростью в правой руке, а левой тот обнимает собачку. Рискну предположить, что это Каштанка.

Находится памятник в сквере, расположенном между улицами Московской и Украинской, рядом с гостиницей «Татьяна Прованс», ориентироваться можно по адресу гостиницы — Московская, 12. К слову говоря, установлена скамейка, на которой сидит Антон Павлович, тоже под липой.

Но это мы отвлеклись и ушли с маршрута, как сказала бы нам Алиса из навигатора. Вернёмся к той липе, которая теперь пень.

Валы Звенигородского городка

От него нам следует спуститься назад, как бы по направлению к входу в Малиновый овраг, но миновать этот вход и уйти направо, на грунтовую дорогу, ведущую куда-то в лес. Тут в очередной раз скажете себе спасибо, если обулись для пешей прогулки как положено.

Идём мы по направлению к Звенигородскому городку, или Кремлю.

По пути не мог не сфотографировать оголённые корни сосны на склоне у дороги. Очень уж живописно смотрятся.

И вот, наконец, дорога, постоянно идущая вверх, приводит нас к высоким земляным валам. Разрезая их, она оказывается единственным въездом на территорию Городка.

Чтоб лучше окинуть взглядом местность, поднимаемся на вал, где когда-то стояли мощные деревянные стены с башнями.

Холм, на котором находится Звенигородский городок, возвышается над Москва-рекой на 25 метров, валы, окружающие бывшую крепость, местами доходят до 8 метров в высоту, крутизна склонов — порядка 70 градусов. Общая протяжённость валов вокруг кремля — около 800 метров.

Вместо крепких деревянных стен по гребню валов теперь стоят живые деревья, в большинстве своём — сосны, и выглядят они не менее могущественно.

Под сенью деревьев наткнулись на землянику.

Пройдя по валам примерно до половины, спустились вниз. Тропинка натоптана до нас, так что там практически без каких-либо вариантов.

Успенский собор

Из сохранившихся от древнего кремля зданий — лишь собор Успения Пресвятой Богородицы на Городке. Ещё издали стали с Леной обсуждать его архитектуру.

Похоже на сооружения домонгольского периода, однако закомары и арки входов имеют килевидную форму, а это уже XIV–XV века, не раньше. Ну и к более поздним строениям тоже относиться вроде бы не может, там уже шатровые храмы, потом «восьмерик на четверике» и так далее.

Предположили в итоге, что это XIV век, и не ошиблись. Долгое время храм датировали 1399 годом, однако последние исследования указывают на то, что построен он был не позже 1390 года.

В настоящее время собор реставрируют, восстанавливая первоначальный вид. До недавнего времени он был покрыт четырёхскатной железной кровлей, существенно менявшей его внешний вид.

Храм действующий, и внутрь можно зайти. Внутри собора сохранились фрески начала XV века, большинство искусствоведов сходятся во мнении, что роспись стен храма выполнили известные русские иконописцы Даниил Чёрный и Андрей Рублёв.

Уже дома, покопавшись в интернете, узнал, что Успенский собор является одним из четырёх сохранившихся белокаменных московских храмов конца XIV — первой четверти XV века. Кроме него в этот список входят собор Рождества Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря, Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры и собор Нерукотворного образа Спасителя в Спасо-Андрониковом монастыре.

Родник

Ну и конечной точкой маршрута будет родник, один из многих, бьющих со склонов холма, но я его выделил тем, что он, во-первых, облагорожен, укрыт под навесом, и к нему и сверху, от Городка, и снизу, от дороги, ведут лестницы.

А во-вторых, спустившись от родника вниз, мы оказываемся на дороге, ведущей обратно в Звенигород. До колокола, от которого начинался наш маршрут, надо будет пройти чуть меньше двух километров.

А мы после этой прогулки отправились к Савве Сторожевскому, так что продолжение следует.

Комментарии и отзывы 11

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Впечатлил вес колокола: 35 тонн! Автокран, на котором я работал, весил 23 тонны, а грузоподъёмность — 16 тонн, я бы на своём кране не поднял бы и половину колокола .

.

Два вопроса: 1) Миша, а чё вы как-то не по-летнему одеты, холодно было? 2) Твою супругу, Лену я сразу узнал, а вот тебя я что-то не угадал, изменился ты что-то очень

.

.

И табличку бы надо изменить примерно на такую: На этом месте росла липа, под которой любил отдыхать А. П. Чехов... А то получается, что Чехов любил отдыхать под пнём липы .

.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Ты бы на кране не поднял, а Мишка Клементьев сотоварищи в XVII веке управился. Но тоже, ясное дело, не каждому по силам и умению была такая работа, не зря ведь отлили колокол в 1668 году, а на звонницу подняли только в 1671-ом. Три года искали того, кто решится взяться за подъём.

Но тоже, ясное дело, не каждому по силам и умению была такая работа, не зря ведь отлили колокол в 1668 году, а на звонницу подняли только в 1671-ом. Три года искали того, кто решится взяться за подъём.

Лето у нас, Саша, в этом году не летнее, расплата за тёплую зиму. Часто вспоминаю сейчас как моя тёща говорила: кто зимой не мёрз, тот летом не согреется.

Про Андрея я писал в своих рыболовных отчётах, друг это наш старинный, ему сейчас приходится часто в Москве бывать, здоровье подправить надо. Поэтому и на фотографиях с рыбалок он у меня фигурирует, теперь ещё и в поездку с нами попал.

Ну а про табличку — это не ко мне, это пусть у звенигородских голова болит.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Про Андрея я догадался, это просто я прикалывался

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Где только Чехов не побывал и везде памятники стоят.

Молодцы вы ребята, везде находите что-нибудь интересное и ещё с нами, ленивыми, делитесь впечатлениями.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Нам бы ещё в Москве в дом-музей Чехова как-нибудь сходить. А то по чеховским местам Подмосковья ездим, а живя в столице ни разу в доме-музее на Садово-Кудринской не были.

А то по чеховским местам Подмосковья ездим, а живя в столице ни разу в доме-музее на Садово-Кудринской не были.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Это проще, можно и в будний день сходить, наверняка до поздно работают музеи.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Да нет, просто надо собраться и пойти в один из выходных дней. После работы — оно совсем не то.

После работы — оно совсем не то.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Отрадно, что в Звенигороде, в отличие от некоторых других городов Подмосковья, с годами становится лучше, хоть мне и жаль облагороженный овраг — в 2007 году, когда я там пробыл две недели, часто по нему — дикому — гулял, и он, кстати, вовсе не был замусорен, наоборот, чище чем многие городские улицы.

А вот и чеховская липа на фото, ещё живая и не пострадавшая от предстоящего урагана. И ге самые живописные корни сосны, оголённые ветровой эрозией)

Кстати, Чехов снимал комнаты в двух- (или трёхэтажном? Запамятовал) доме напротив той самой липы, на втором этаже. В домике при больнице он действительно тоже какое-то время жил.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

А вот на Дзене мне в комментариях написали, что в последнее время в овраге свалка была, и городской сад тоже был заброшен. Видимо за прошедшее с 2007 года время многое изменилось.

Липу жалко, конечно, красивое было дерево, судя по фотографии. А вот корни у сосны практически не изменились, я не даже подумать бы не мог, что они так давно оголились.

Что Чехов жил в том домике — это я верю, вот только вряд ли в 1884 году, как написано на табличке. Скорее всего это было уже в 1885-м или даже позже, после того, как в Звенигороде открыли здание новой больницы, а это отдали под жильё врачам.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Саша с губ снял про колокол. Такую махину поднять и закрепить в колокольне-просто Фантастика!

Отрадно,что неудачный колокол не отправили на переплавку. Уверен, что он производит впечатление.

Спасибо за экскурсию

В следующий раз надо будет в монастыре подняться на звонницу. Новый колокол тоже должен выглядеть впечатляюще.

Ну и экскурсия в этом году не последняя. Будут ещë!

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.