Пройдя по кругу маршрут по историческим местам Звенигорода мы вернулись к машине, чтобы переехать к Саввино-Сторожевскому монастырю и Саввинскому скиту.

Начать я решил с того же места, откуда начал и преподобный Савва, а уж потом ехать в монастырь.

Саввинский мужской скит

Сам скит и, собственно, пещера преподобного Саввы Сторожевского, находятся на некотором удалении от монастыря, примерно в километре. Если вы путешествуете на машине, как и мы, то советую не ставить машину на первой же парковке, которая будет справа от дороги, на спуске, а доехать до чайной «У скита».

Автомобиль можно припарковать объехав здание слева, там есть площадка машин на тридцать, не больше. Мы были в субботу, в довольно посещаемое время, но особых проблем с местами не было.

От чайной надо будет ещё немного пройти пешком, вдоль огородиков за забором, к церкви, звонница которой видна поверх крон деревьев.

Саввинский мужской скит

Церковь во имя преподобного Саввы Сторожевского была выстроена над пещерой в 1860 — начале 1870-х годов, в это же время сформировался ансамбль монастырского Скита с кельями и хозяйственными помещениями, обнесённый по периметру стенами из красного кирпича.

В советское время практически все здания Скита сильно пострадали, многие были разрушены. Восстановлены они были в 2007 году, к 600-летию преставления преподобного Саввы.

В тот же год была отреставрирована и пещера, выкопанная когда-то Саввой Сторожевским.

Пещера Саввы Сторожевского

Большую часть своей жизни Савва Сторожевский прожил в Свято-Троицком монастыре и даже, после смерти Сергия Радонежского, был его игуменом в период с 1392 по 1398 годы. Будучи духовным отцом третьего сына князя Дмитрия Донского, Юрия Дмитриевича Звенигородского, благословил того на поход в Волжскую Булгарию, и именно по просьбе князя Юрия, передав руководство Троицким монастырём Никону Радонежскому, ушёл в Звенигород, где на горе, называемой Сторожи, основал новую обитель.

Пещера на склоне горы, в километре от строящегося монастыря, была выкопана им для уединения и молитвенного общения с Господом.

Не знаю, как это место выглядело раньше, но во время реконструкции пол в пещере замостили, а стены изнутри обложили плиткой из песчаника, что, конечно же, сразу придаёт ей вид новодела.

Какая-то женщина молилась у образа преподобного Саввы, мы зашли, посмотрели и быстро вышли, чтобы не мешать человеку.

Купальня с часовней над рекой Сторожкой

На обратном пути обошли вокруг купальни с часовней, внутрь не заглядывали, и постояли на мостике над речкой Сторожкой.

Вода в Сторожке была мутной, но неприятного запаха сточных вод, как от Пажи в Радонеже, нет, значит, загрязнение естественное, а не бытовое. Видать, просто следствие продолжительных дождей, накрывших Подмосковье в последнюю декаду июня.

Чайная «У скита»

Прежде чем уезжать от Скита, рекомендую зайти в чайную (или кафе, кому как больше нравится). Можно купить разнообразную монастырскую выпечку, начиная от всевозможных сортов хлеба, и заканчивая пирожками с разнообразной начинкой.

Ну и, кроме выпечки, — чаи, мёд, сбитень и прочее, прочее, прочее... В кафе можно пообедать, но мы не успели ещё проголодаться, поэтому, не задерживаясь, поехали в монастырь.

Саввино-Сторожевский монастырь

Несмотря на две парковочные площадки рядом с монастырём, на поиск места, где бы приткнуться, пришлось потратить минут десять или пятнадцать.

Недалеко от входа со стороны парковки в августе 2007 года, к 600-летию преставления преподобного Саввы, установлен памятник Савве Сторожевскому работы Сергея Сорокина. Скульптура была освящена патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Памятник преподобному Савве Сторожевскому

Вообще раньше в православной традиции скульптура ассоциировалась с идолопоклонством настолько, что в 1853 году киевский митрополит Филарет даже отказался освящать памятник Владимиру Великому, Крестителю Руси, сказав: «Негоже устанавливать идола в память о том, кто сам низвергал идолы».

Со временем позиция Православной Церкви в этом отношении немного смягчилась, единственное, к чему призывают священнослужители, — это воспринимать памятники святым не как объекты для поклонения, а как дань памяти великим людям, выражение благодарности и любви.

В принципе, молящихся рядом со скульптурой мы не видели, а вот желающих прикоснуться к скульптуре, чтоб загадать какое-то сокровенное желание, довольно много. Почему-то трут левую руку и лапоть, выглядывающий из-под монашеского одеяния.

Саввино-Сторожевский монастырь

Со стороны парковок и памятника вход на территорию монастыря — через Северные проездные ворота.

Что характерно, парадного въезда в обитель нет, есть только пеший парадный вход через Святые ворота Красной башни.

Непонятно, почему памятник основателю монастыря установлен не возле них, а стоит как бы на задворках, но, возможно, руководствовались тем, что основной поток посетителей — как раз со стороны парковочных площадок. А поскольку, как мы уже выяснили, это просто памятник, без налёта святости, то почему бы ему и не быть ближе к мирянам, нежели к служителям божьим.

По территории обители мы просто гуляли, не заходя в музеи.

Посетителям следует помнить, что монастырь — действующий, поэтому надо соблюдать правила посещения: вести себя скромно и вежливо, женщины должны быть в длинной юбке, верхней одежде с длинным рукавом и с покрытой головой.

Правда, хочу заметить, что правило, касаемое женского одеяния, не очень-то и выполняется. Несмотря на то, что на входе есть юбки и платки, которые можно взять во временное пользование, большинство их игнорируют и ходят в брюках, причём многие, особенно молодёжь — с непокрытой головой.

За время своего существования монастырь успел побывать Лаврой, получив это звание первым на Руси при Алексее Михайловиче Тишайшем, раньше, чем подобного права удостоилась Троице-Сергиева обитель. Разграбленный поляками во время Смуты, он был восстановлен, или, вернее, обновлён, во времена правления второго царя из династии Романовых.

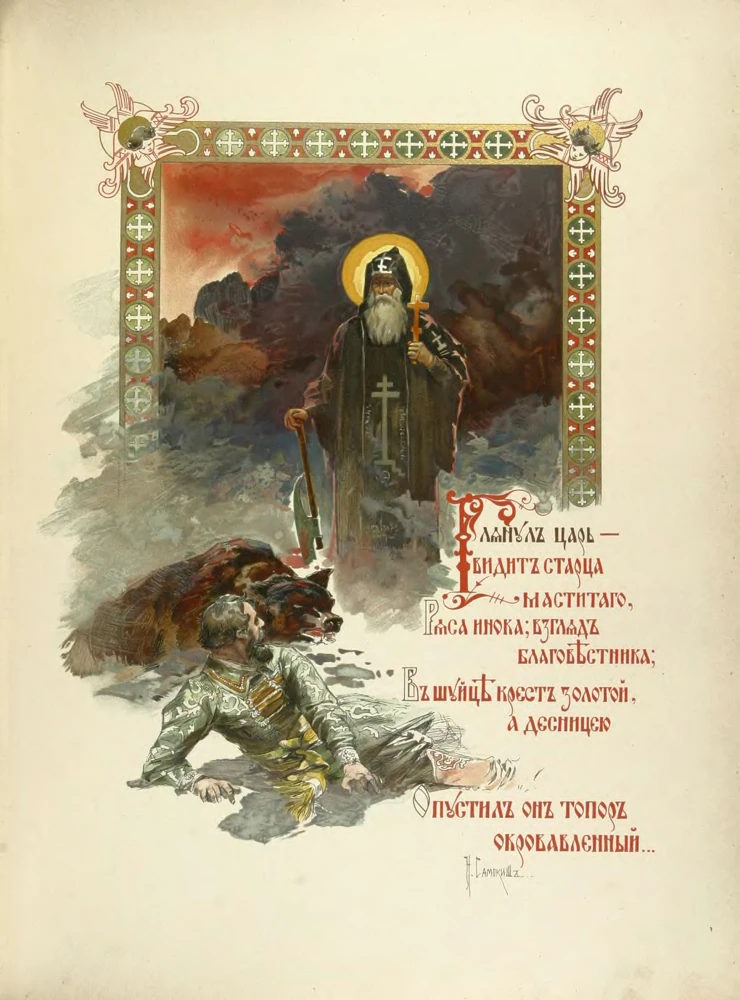

Алексей Михайлович вообще сделал из Саввино-Сторожевского монастыря свою загородную резиденцию, такое особое отношение, по мнению историков, связано с историей чудесного спасения, якобы произошедшее во время охоты в лесах под Звенигородом, когда на царя напал медведь. Уже практически распрощавшегося с жизнью Алексея Михайловича спас явившийся из ниоткуда монах, прогнавший зверя и представившийся Саввой.

Когда царь попытался найти в монастыре этого Савву, то узнал, что никого с таким именем среди монахов нет, но зайдя в церковь, он увидел своего спасителя, изображённым на иконе.

Спасение царя от лап медведя — первое из двух посмертных чудес преподобного.

В 1774 году Екатерина II проводила секуляризацию церковных земель, в ходе которой лишила Саввино-Сторожевскую обитель статуса Лавры.

Второй раз монастырь был занят войсками неприятеля в ходе Отечественной войны 1812 года, однако не был разграблен. По преданию, ночью к французскому военачальнику, принцу Эжену де Богарне, явился во сне старец в чёрном монашеском одеянии, который попросил полководца прекратить грабёж и разорение, учиняемое солдатами, а за это гарантировал, что Бог помилует принца, и тот вернётся на родину целым и невредимым, а потомки его будут служить России.

Утром Богарне, войдя в церковь, увидел икону, на которой узнал старца, после чего приказал своим солдатам вернуть награбленное, освободить территорию монастыря и выдвигаться на Москву.

Чем закончилось? Эжен де Богарне прошёл всю кампанию, не будучи даже ни разу ранен, а его младший сын, Максимилиан, был в 1838 году принят на российскую службу в чине генерал-майора и, кроме того, породнился с императорской семьёй. Его женой стала великая княжна Мария Николаевна, старшая дочь императора Николая I.

Спасение Саввино-Сторожевского монастыря от разграбления является вторым посмертным чудом преподобного. Легенда? Возможно. Но зато какая красивая.

Ну и уже, в конце концов, пройдёмся по территории.

Дворец царя Алексея Михайловича

Палаты царя были выстроены в 1652-1654 годах и первоначально представляли собой одноэтажное здание длиной почти в сто метров, из семи клетей на подклете. У четырёх клетей был деревянный второй этаж, который в 1686—1687 годах при царевне Софье разобрали и надстроили каменный, по всей длине здания. На этом перестройка не закончилась, свою лепту в изменения строения как снаружи, так и внутри, позже внесли и Елизавета Петровна, и Екатерина II.

Царицыны палаты

Палаты первой жены Алексея Михайловича, Марии Милославской, не претерпели таких кардинальных изменений, и до наших времён дошли без деревянного второго этажа, разобранного в 1828 году.

Сейчас в них располагается музей.

Монастырская звонница

Четырехъярусное здание монастырской звонницы было выстроено в 1652 году. На колокольне располагается 16 колоколов, среди которых и тот самый, четвёртый по счёту Большой Благовестный, который я упоминал в предыдущей статье. Он хорошо виден в арочном проёме третьего яруса даже снизу.

Братский корпус

Братский корпус, в котором проживают монахи монастыря, как и большинство зданий обители, был выстроен в середине XVII века, позже также перестраивался и своим внешним видом перекликается с дворцом Алексея Михайловича.

Собор Рождества Богородицы

В предыдущей статье упоминался вскользь собор Рождества Богородицы, один из четырёх сохранившихся белокаменных московских храмов конца XIV — первой четверти XV века. В этой поездке нам повезло увидеть сразу два из них: сначала — собор Успения Пресвятой Богородицы на Городке, и вот здесь, в монастыре — собор Рождества Пресвятой Богородицы, выстроенный, предположительно, в 1404-1405 годах.

Справа от входа в этот собор и был погребен преподобный Савва, причисленный к лику святых на Макарьевском соборе 1547-го года.

Внутрь мы тоже не заходили, говорят, что там на стенах сохранились старинные росписи XV века, выполненные иконописцами круга Андрея Рублева.

К северу от собора — фундаменты и остатки стен древних построек: Святых ворот с надвратной церковью во имя преподобного Сергия Радонежского и трапезной палаты.

Монастырские стены

Ну и о стенах монастыря надо немного сказать. Возведены они в тот же самый период, что и большинство построек, — в 1650–1656 годах, общая протяжённость — 760 метров, высота — 8–9 метров, толщина — около 3 метров.

Во время строительства было возведено семь башен, до нашего времени сохранилось шесть. Одна из них — Житная башня — попала в мой объектив дважды.

Если пройти снаружи монастыря вдоль стен, то немного не доходя до Житной башни увидим указатель, приглашающий спуститься вниз со склона к источнику преподобного Саввы Сторожевского.

Источник с надкладезной часовней

Спустились, попили холодной воды, омыли руки и лица, отдохнули на лавочке и пустились в обратный путь.

Краткая история советского периода

В советское время монастырь был закрыт, с февраля 1918 года на его территории функционировал Звенигородский лагерь принудительных работ (читай — концлагерь), потом — лагерь для малолетних преступников, с 1920-го — лагерь для содержания военнопленных поляков.

В последующее время в зданиях бывшего монастыря то открывался, то закрывался «Музей церковной живописи и архитектуры XVII столетия», территорию занимала то коммуна беспризорников, то воинская часть, что-то даже было возвращено Православной Церкви, как, например, Успенский собор на Городке.

С февраля 1995 года здания обители используются совместно монастырским братством и Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем, благодаря чему у нас и имеется возможность попасть сюда, и прикоснуться к истории.

Обед в Звенигороде

Закончив прогулку по монастырю, отправились в обратный путь, заехав по дороге в Звенигород, чтобы пообедать.

Выбор свой остановили на заведении под названием «Старый город», обозначенное на Яндекс-картах и как столовая, и как кафе.

В итоге решили, что оба варианта имеют право на жизнь. По интерьеру и расположению в сводчатом подвале старого дома вполне себе тянет на кафе. А, да, и по ценам на еду — тоже.

Ну а по ассортименту и подаче — обычная столовая.

Думаю, что в следующее своё посещение Звенигорода мы пойдём обедать в другое место, но не потому, что было невкусно или не понравилось обслуживание, а просто для сравнения с другими заведениями подобного уровня.

На этом наше однодневное путешествие завершилось, предстояло ещё возвращение в Москву, обошедшееся, к счастью, без пробок.

Комментарии и отзывы 8

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

С удовольствием окунулся в историю Саввы Сторожевского, интересно . Но вот зря внешний вид монастырской звонницы испохабили большим циферблатом часов

. Но вот зря внешний вид монастырской звонницы испохабили большим циферблатом часов  . Ведь видно же, что не место часам там, неужели часы так необходимы, другого места не нашлось для них

. Ведь видно же, что не место часам там, неужели часы так необходимы, другого места не нашлось для них  ?

?

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Не знаю, Саша. Когда-то были на колокольне часы с боем, кажется французы их в 1812-ом сломали, потом другие установили, те вроде бы в 1941-ом разбили, когда колокол пытались снять.

Когда эти установили я не знаю, но похоже ещё в прошлом веке, пока это был музей, а не монастырь. Видимо просто не стали снимать, висят — пусть висят.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Но они же окно перекрывают, и часть орнамента снизу. Такое ощущение, что они сползли вниз . Я бы такое не делал. Это всё равно, что я на дверь своей Шнивы прилеплю шильдик от Рено, или УАЗа, вид будет подобный, не к месту

. Я бы такое не делал. Это всё равно, что я на дверь своей Шнивы прилеплю шильдик от Рено, или УАЗа, вид будет подобный, не к месту  .

.

А для часов должно быть предусмотрено место архитектурой здания, я так понимаю.

Такое ощущение, что часы в редакторе приделали, причём не аккуратно

Не, ну это нормально?

Ну вот я нашёл фотографию 1881 года. Часы на ней именно на том месте, где и нынешние, значит оно и было предусмотрено архитектурой здания.

Как так получилось, что окно находится сразу за ними — это мне не ведомо.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Вот, предположительно, 1885 год.

Промежуток от 1930 по 1940. Видно, что никакого окна за часами не было раньше.

1956 год. Видимо окно в стене устроили во время восстановления здания после войны. А когда новые часы решили повесить, то убирать это окно не стали.

Скорее всего так дело было.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Да верю я, Миша . Но, несмотря на время, инсталляция странная. Без окна, возможно, вид был лучше

. Но, несмотря на время, инсталляция странная. Без окна, возможно, вид был лучше

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.