Как-то у нас тут, на Фиш-Хуке, четыре года назад, Костя @founder приглашал в новогоднюю Калугу, на что я отвечал, что одним днём это очень уж неудобно: только приехал, и сразу же назад собирайся.

А вот если на два дня, то вполне даже неплохо!

За время, минувшее с той поры, в расписании электричек ничего кардинально не поменялось, как тогда так и сейчас самый оптимальный вариант — утренний экспресс с Киевского вокзала. Немножко сместилось время отправления, было 7:53 стало 7:47, ну и, естественно — прибытия, с 10:30 на 10:23.

Калуга космическая

Калуга встретила метелью, хорошо хоть минус был небольшой, градусов шесть — семь всего.

Заранее забронировали однушку, чтоб было где переночевать, и по приезду в Калугу сразу с вокзала позвонили. Дело в том, что традиционно заселение в отелях проводится после двух часов дня, чтобы можно было навести порядок после предыдущих жильцов, но я ещё с вечера созвонился и узнал, что квартира перед нами пустовала, так что есть возможность заселиться пораньше.

В итоге в одиннадцать уже получили на руки ключи и довольные отправились гулять, а поскольку шляться по городу на пустой желудок — удовольствие сомнительное, то первым делом отправились пообедать.

Столовая «Борщёв и Ложкин» — идеальное заведение для тех путешественников, кто не хочет питаться фастфудом, а предпочитает нормальную еду. Здесь чисто, уютно, и кормят вкусно, по-столовски.

Сытому и на холод выходить веселей.

А идти нужно, на 12:30 у нас запланировано посещение планетария, программы «От Земли во Вселенную». Вообще эту нашу поездку можно назвать «Калуга космическая», так что исторических экскурсов в глубину веков не будет.

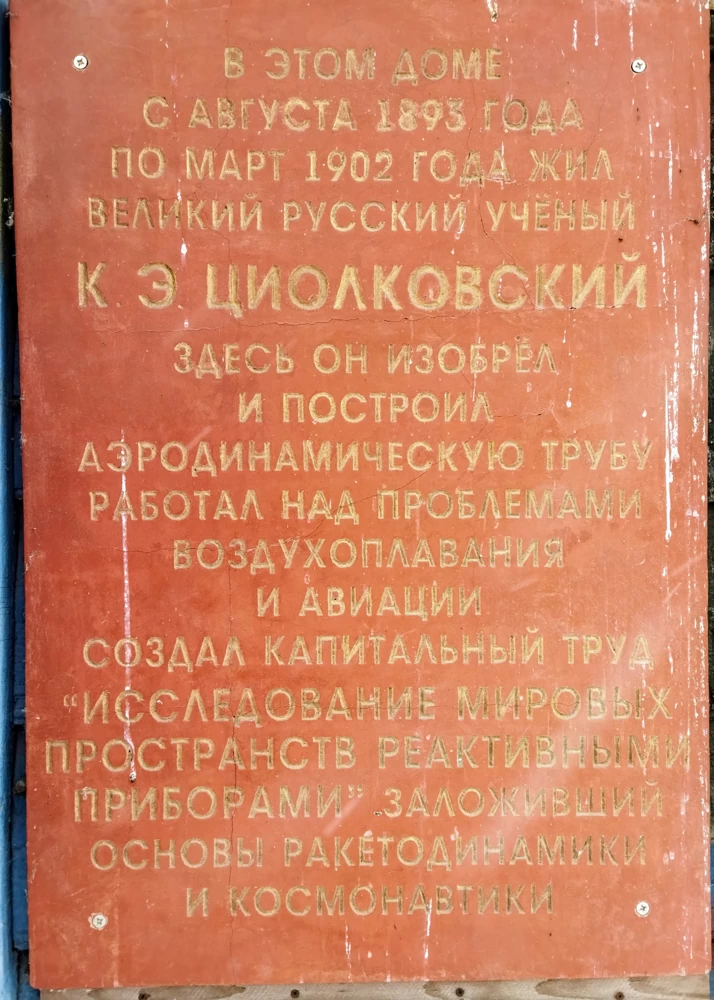

Первое знаковое здание по дороге — дом, в котором с 1893 по 1902 годы проживал со своей семьёй Константин Эдуардович Циолковский. Над чем он работал в то время, и какие труды создал, можно прочитать на памятной табличке.

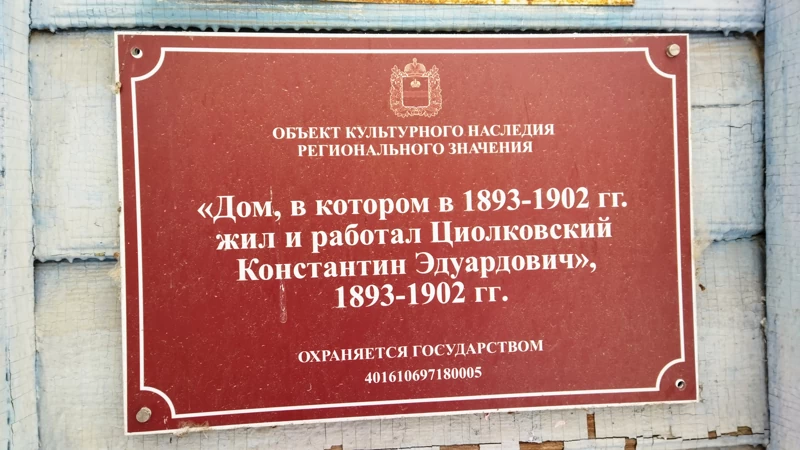

Вторая табличка информирует, что дом, как объект культурного наследия регионального значения, охраняется государством.

К сожалению — это наглая ложь, никто там ничего не охраняет, и битые стёкла окон говорят об этом красноречивее слов.

Беспокоились, что можем опоздать в планетарий, поэтому построенный в 1700-1701 годах Собор Георгия Победоносца «за верхом» только запечатлели со стороны, поставив себе целью зайти сюда в воскресенье. В храме не только сохранились старые фрески, в нём находится главная святыня и покровительница Калуги и Калужской земли — чудотворная Калужская икона Божией Матери. Правда подлинник был бесследно утерян после революции 1917 года, а находящиеся сейчас в калужских храмах чудотворные иконы (всего их три) — это списки с подлинника.

Забегая вперёд скажу, что в воскресенье увидеть образ Богородицы у нас не получилось, в храме как раз шла служба, и мы не стали пробиваться к ней через молящихся прихожан.

Однако рядом с фотографией Свято-Георгиевского собора поставлю другую — фото палат купцов Коробовых. Именно на их средства и был сооружен храм, и только эти два здания в городе выстроены в стиле русского узорочья. К этим палатам мы специально сходили в воскресенье, там сейчас находится музейно-краеведческий центр Калужского объединённого музея-заповедника.

А в субботу, продолжая свой путь, остановились у скульптуры «Связь времён» — памятнику Константину Циолковскому и Сергею Королёву, установленному в 2011 году к пятидесятилетнему юбилею первого полёта человека в космос.

Автор памятника — скульптор Алексей Леонов, но это не всем известный космонавт Леонов, который ещё и увлекался живописью, а просто его двойной тёзка. Тот — Архипович, этот — Дмитриевич.

Встреча, со слов родственников Королёва, произошедшая в 1929 году не имеет документального подтверждения, но, с другой стороны, вполне могла быть, к Циолковскому в те годы много посетителей приезжало.

Что примечательно, сквер, в котором установлена эта скульптура, находится на пересечении улиц Циолковского и Королёва. Символично.

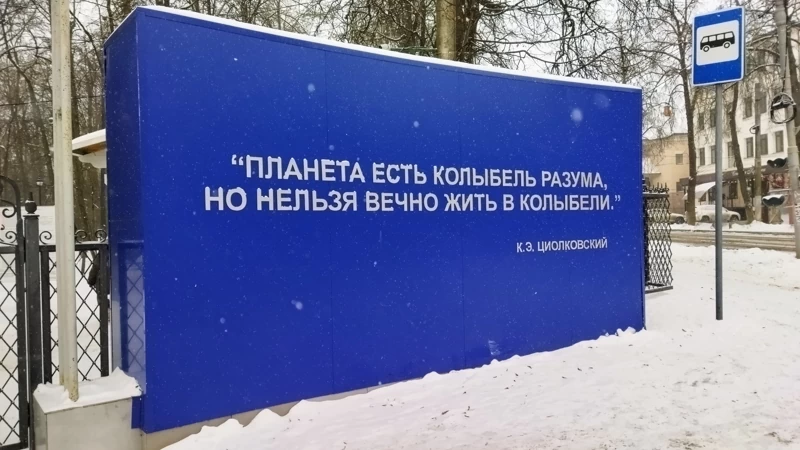

На входе в парк имени Циолковского — цитата великого учёного.

А в самом парке, в его центре — могила Константина Эдуардовича.

Ну и мимо Гоголя не смогли пройти. Николай Васильевич останавливался в Калуге трижды, в 1849, 1850 и 1851 годах, гостил на даче у калужской губернаторши Александры Осиповны Смирновой-Россет. На месте, где когда-то стояла дача, и был в 2014 году установлен этот странный, как по мне больше похожий на надгробие, памятник.

Но вот мы, наконец, и возле планетария. Вернее сказать — на площадке перед Музеем истории космонавтики, в историческом здании которого планетарий находится. До начала мероприятия ещё есть время, поэтому решили немного осмотреться.

Итак...

Экспонаты на площадке встречаются разные — от копий различной ракетной техники, до арт-инсталляций типа межпланетной маршрутки “Калуга — Марс” в виде летающей тарелки.

Что до ракет, то в небольшом ряду экспонатов самым примечательным, наверное, является ракета Р-12 «Двина», одноступенчатая баллистическая ракета средней дальности наземного базирования. Именно такие ракеты были размещены в 1962 году на Кубе, что спровоцировало чуть не приведший к ядерной войне Карибский кризис.

Высокая свеча зелёного цвета справа на фото — это и есть та самая Р-12.

По случаю хочу добавить, что пишу я эти строки 17 декабря, аккурат в День Ракетных войск стратегического назначения, который отмечаю уже 36 лет, поскольку два года нёс службу как раз в РВСН.

Не знаю только, настоящий ли корпус Р-12 установлен на площадке, или просто её модель, но зато ракета-носитель “Восток”, расположенная практически напротив — точно оригинал.

И даже больше, это не просто оригинал, это подлинный экземпляр ракетно-космического комплекса «Восток», находившийся в резерве во время старта гагаринского корабля.

Вид со смотровой площадки неподалёку от «Востока» — не на Оку, а на водохранилище, созданное на реке Яченке к Олимпиаде-80 для проведения спортивных мероприятий, ну и опосредственно — для отдыха горожан.

Рыбаков на водоёме не видно было, видать лёд ещё очень тонкий.

За водохранилищем виден Калужский бор, лесной массив сохранившийся в своих границах с XVII века. Возраст большинства сосен составляет 180—200 лет, а некоторых до 300 лет.

В этом бору, обдумывая идеи, любил когда-то гулять Циолковский.

Александру Чижевскому, своему ученику, Константин Эдуардович рассказывал:

Я люблю большие русские просторы и моё одиночество в них. Люблю вот этот путь от города до бора. Идёшь — и никого… На просторе за городом я чувствую прилив того, что мы называем творчеством. Лучшие мои мысли всегда рождаются на вольном воздухе, дома я их только записываю, поправляю, совершенствую… Новые идеи всегда появляются на просторе, в полном одиночестве.

Но к великому русскому учёному мы ещё вернёмся, а пока осматриваем дальше площадку перед музеем.

В 2021 году, к шестидесятилетию первого полёта человека в космос, у здания музея установили инсталляцию “Калуга космическая”. У меня две фотографии этого арт-объекта, первую я сделал до посещения планетария, вторую — после. На первой — всё в снегу, и видны только контуры двух зданий музея, на второй информативности побольше, но я покажу её вам попозже.

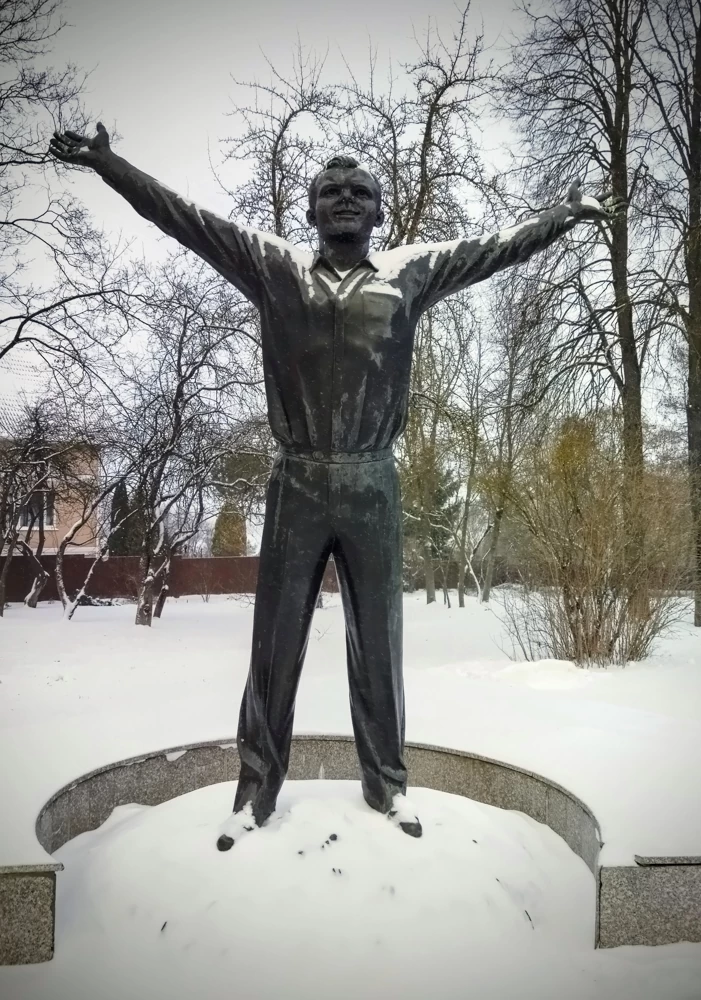

Перед музеем — ещё одна скульптура Алексея Леонова, того, который Дмитриевич. Юрий Алексеевич Гагарин не в привычном всем амплуа первого космонавта планеты Земля, а в образе простого русского парня, с душой нараспашку.

Кстати, через год, около исторического здания первой штаб-квартиры NASA в городе Хьюстон в США, Международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — единый мир» была установлена копия этого памятника, а В 2017 году такая же копия установлена во Франции, в городе Монпелье. Логика выбора места для установки первой копии мне ясна, а вот для второй — абсолютно непонятна.

На стене рядом со входом в музей — барельеф с изображением Циолковского, Королёва и Гагарина, преемственность, так сказать, поколений. От идеи — к реализации!

Руку мастера узнаёте? Правильно, Алексей Леонов!

В самом музее есть ещё одна его работа — бюст Юрия Гагарина.

И это тоже не единственный экземпляр, имеющийся в мире. Всего тем же фондом «Диалог культур — единый мир» копия этого бюста подарена, как сказано в Википедии, более чем сорока пяти разным городам.

Ну что, пора уже и внутрь.

Про показ фильма «От Земли во Вселенную» сказать особо нечего, кроме того, что в планетарии мы находились в одной группе со школьниками, к сожалению, не самыми воспитанными, плюс ко всему не имевшими особого интереса к происходящему, зато заметно оживлявшимся при слове «карлик», и радостно хихикавшими при виде обнажённых Геркулеса, Андромеды или Близнецов, изображённых на средневековых картах звёздного неба.

Учителя пытались наводить порядок, но не очень активно это делали, скорее так — для проформы.

Всё, что сфотографировал перед мероприятием — это три телескопа за стеклом, старый советский «школьник» (большой школьный рефрактор), производства Загорского завода школьного приборостроения 1960 года, и более современные китайский Celestron и мексиканский SolarMax.

Фотку отправил старшему сыну, он у нас увлекается астрономией. Что у него телескоп я не помню, вроде тоже какой-то Celestron, позволяющий не только рассмотреть, например, Луну, но и сделать довольно качественную её фотографию.

С планетарием закончили, теперь у нас есть полтора часа свободного времени, а потом надо будет опять сюда вернуться, на 15:00 у нас забронирована большая обзорная экскурсия по музею с посещением исторического здания, и комплекса «Вторая очередь».

Забрали в гардеробе верхнюю одежду. Номерок сфотографировал, потому что понравилась стилистика. Ракетная тематика везде!

С утра немного нарушили свою кофейную традицию, поэтому решили исправиться, и выпить кофе в этом образовавшемся перерыве. Тем более, что полтора часа просто по улице ходить особо-то и негде, всё более-менее интересное мы уже тут посмотрели.

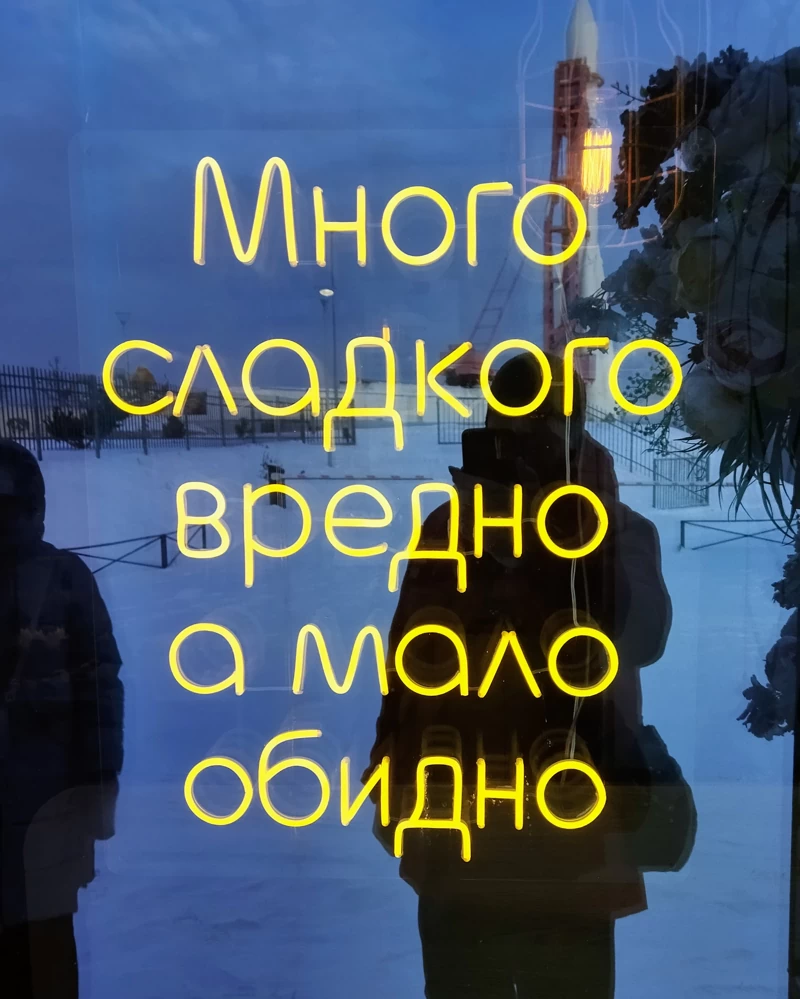

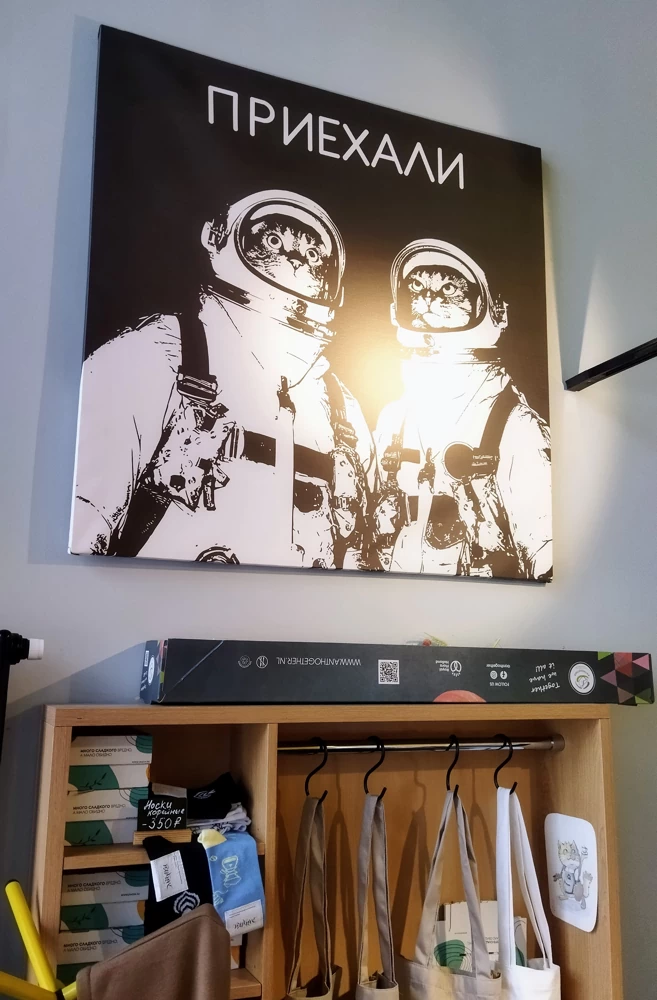

В качестве места где посидеть выбрали кофейню «Культурный кот».

Я, если вдруг помните, кошек не люблю, отношусь к ним сугубо утилитарно — кот должен жить на улице и ловить мышей, но из всех заведений вблизи музея это выглядело самым уютным.

И прикольным.

Заведение маленькое, всего три небольших столика. Живых мурчащих, к счастью, там нет, вся кошачья тематика исключительно в надписях и картинках.

И в оформлении тарелок, на которых подаётся десерт. Вот это было действительно классно!

Выпив кофе отправились искать бронзового космонавтика.

Рассказывая о Калининграде, я показывал вам двух бронзовых хомлинов из небольшой семьи в семь персонажей, а в Калуге с прошлого года появилось нечто подобное — фигурки в виде космонавтиков. Поскольку это почти квест, то о них я расскажу отдельно, но первого мы пошли искать как раз возле здания Инновационного культурного центра, расположенного здесь же, неподалёку от музея.

Нашли и космонавтика, и Деда Мороза!

Загадали ему желание. Какое — писать не буду, но, думаю, вы догадываетесь.

И пошли на экскурсию.

Очень повезло с экскурсоводом, Александр Юрьевич рассказывал так интересно, что два с половиной часа прошли на одном дыхании.

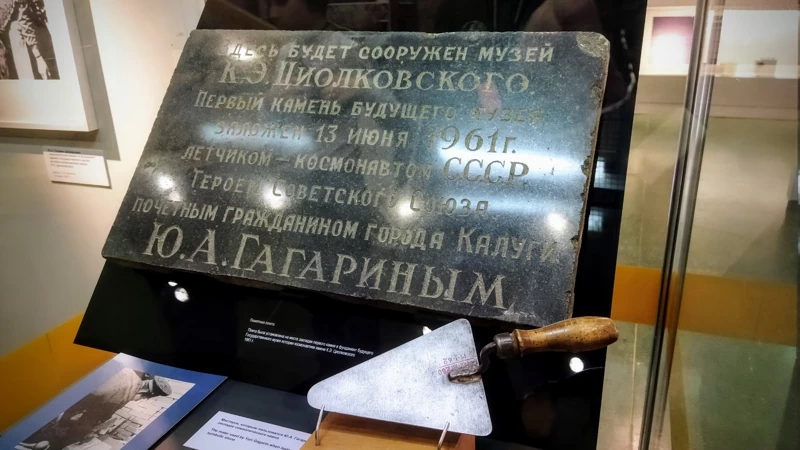

Начали от памятной плиты, установленной на месте закладки первого камня в фундамент будущего здания 13 июня 1961 года. А закладывал этот камень, конечно же, Юрий Алексеевич Гагарин.

Мастерок в экспозиции именно тот, которым он пользовался. Интересно, как звали того каменщика, который отдал Гагарину свой рабочий инструмент, ведь видно, что кельма не новая, а уже повидавшая виды.

Если бы не Александр Юрьевич, в жизни бы не додумались поинтересоваться — кто автор масштабного панно «Покорители космоса», а оказывается — это внук великого русского художника Виктора Васнецова Андрей Васнецов, тоже живописец, монументалист, народный художник СССР.

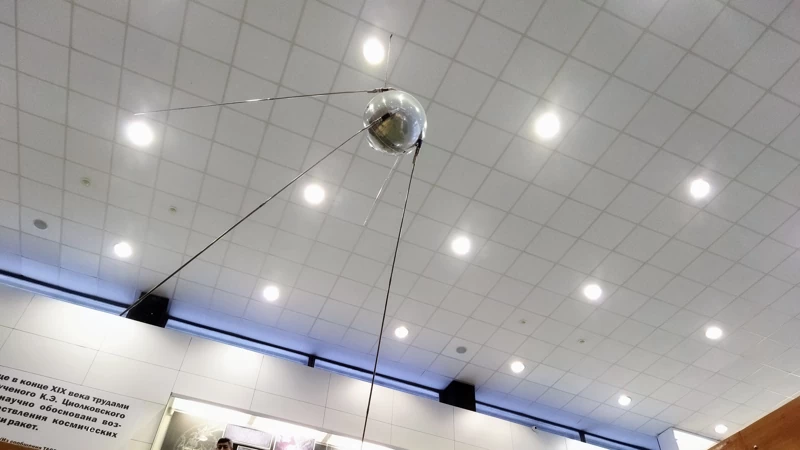

На переднем плане — модель первого искусственного спутника Земли в натуральную величину. Всего-то пятьдесят восемь сантиметров в диаметре.

«Спутник-2», если помните историю, вывел на орбиту первое живое существо — собаку Лайку, а вот «Спутник-3» — первый полноценный космический аппарат, обладающий всеми системами, присущими и современным космическим аппаратам. На его борту было размещено двенадцать научных приборов.

Всего, что мы там услышали, здесь рассказать будет невозможно, да и не надо, всю информацию сейчас можно найти в интернете, но чтобы что-то начать искать, надо понимать что какой-то факт имел место когда-то быть.

Вот, например, практически все знают, что в Советском Союзе в космос первыми стали запускать собак, а в США — обезьян, но мало кому известно, что и в СССР обезьяны тоже рассматривались в качестве претендентов, но в ходе исследований наши учёные пришли к выводу, что собаки предпочтительнее, они лучше поддаются дрессировке, и, кроме того, более стрессоустойчивы. Американцы, чтобы не подвергать своих подопытных стрессу, ограничивали их в движении, либо прибегали к помощи наркоза, но, во-первых, это значительно влияло на точность полученных в ходе опыта данных, а во-вторых часть обезьян погибала как раз из-за наркоза.

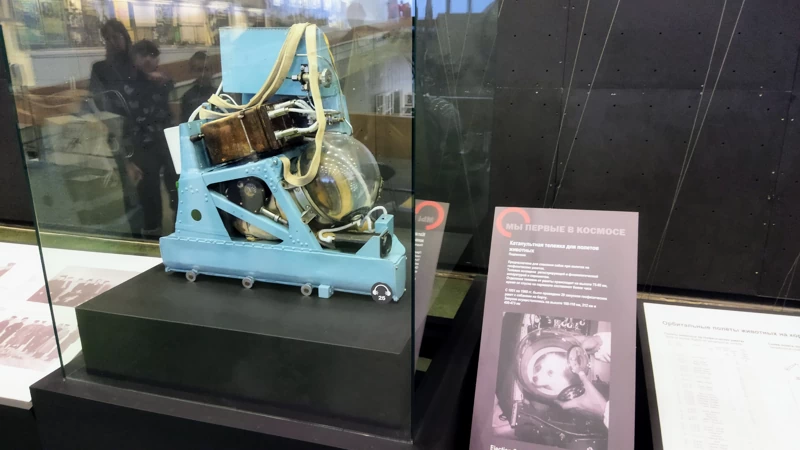

В общем, в СССР остановились на собаках, но все их положительные качества решили подстраховать ещё одним фактором — для эксперимента отлавливали дворняжек на улицах, там, где они уже прошли естественный отбор, и продемонстрировали способности к выживанию в тяжёлых условиях. Летали наши четвероногие друзья в специально разработанной катапультной тележке.

Уже упомянутая мной выше Лайка была не только первым живым существом в космосе, она была единственной собакой, возвращение которой на Землю не было предусмотрено, не было на тот момент ещё необходимых наработок в этом направлении. Предполагалось, что Лайка проживёт на орбите около недели, для этого был сконструирован аппарат, который два раза в сутки открывал контейнер с желеобразной питательной смесью. В последнюю порцию питания был добавлен яд, чтобы животное умерло не мучаясь, но на деле что-то пошло не так, и собака погибла уже через пять или шесть часов от перегрева.

Кстати, звали её изначально Кудрявка, но из-за звонкого лая персонал переименовал её в Лайку.

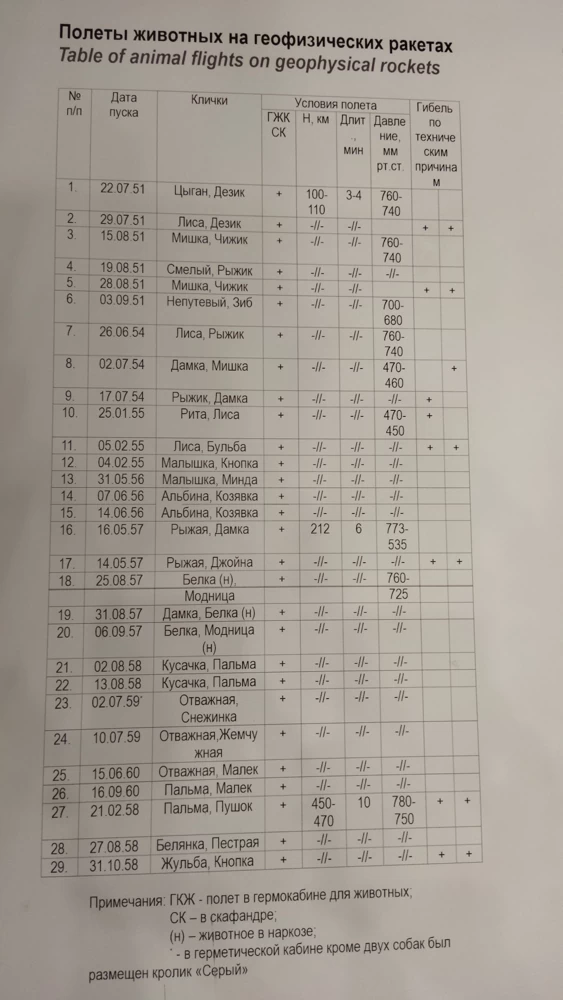

Вообще практически у всех собак было по две-три клички, ведь все разработки и подготовки к запуску велись в строжайшей секретности, засекречены были не только сотрудники, но и собаки тоже.

Например двум из подопытных имена дал главком ВВС СССР маршал Неделин. До запуска в космос их звали Альбина и Маркиза, но Неделин решил, что иностранные имена советским собакам не подходят. Поэтому первых, совершивших орбитальный полёт и вернувшихся из космоса на Землю собачек, мы знаем как Белку и Стрелку.

А был ещё исследователь космоса по кличке Зиб, в сентябре 1951 года он совершил полёт на геофизической ракете, то есть на высоту до ста километров, с напарником по кличке Непутёвый.

Вообще-то компаньоном к Непутёвому был назначен Рожок, но он странным образом исчез, что было обнаружено непосредственно перед стартом. Чтоб не срывать запуск, сотрудники поймали возле столовой подходящую по размеру дворнягу, помыли, постригли, и отправили в полёт. Королёву, который знал всех собак в лицо, о подмене стало известно только после приземления, кстати удачного, на что он произнёс примерно такую фразу:

Скоро в космос будут летать по профсоюзной путёвке.

В документах случайного пассажира записали под именем ЗИБ (Запасной Исчезнувшего Бобика), а в докладе руководству Королёв расшифровывал эту аббревиатуру как Запасной Исследователь Без подготовки.

Всего собачек-космонавтов было, если я правильно помню, сорок четыре, погибла из них почти половина, но каждая гибель была толчком к продолжению исследований для усовершенствования систем безопасности, что в будущем хоть и не позволило совсем избежать жертв среди людей, но снизило очень значительно.

Ну что, пора переходить от собачек к людям.

И вот он — корабль серии «Восток». Макет, естественно. Сферический орбитальный отсек, он же — спускаемый аппарат, всего-то 2,5 метра в диаметре, и конусообразный приборный отсек. Общая длина корабля — 4,4 метра, а вес не дотягивает 250 килограмм до пяти тонн.

Пылинка в космосе.

Всего пилотируемых кораблей «Восток» было шесть, на первом в космос поднялся Юрий Гагарин, на шестом — валентина Терешкова.

Шарики спускаемых аппаратов, которые мы не раз видели по телевизору, можно рассмотреть поближе в музеях и не только.

В Саратове, к примеру, в аэропорту, который носит имя Юрия Гагарина, на втором этаже стоит побывавший в космосе реальный космический аппарат «Фотон», идентичный спускаемому аппарату «Востоков».

А в музее Калуги располагается настоящий «Восток», пятый из шести, на нём в июне 1963 года самый продолжительный в истории космонавтики одиночный полёт, длившийся почти 5 суток, совершил Валерий Быковский.

В 1968 году, когда эту капсулу установили в музее, а годом спустя Быковский в очередной раз приезжал в Калугу, посетил экспозицию, и даже забрался внутрь модуля. На память об этом осталась его надпись на обшивке кабины:

Как приятно снова побывать в родном корабле.

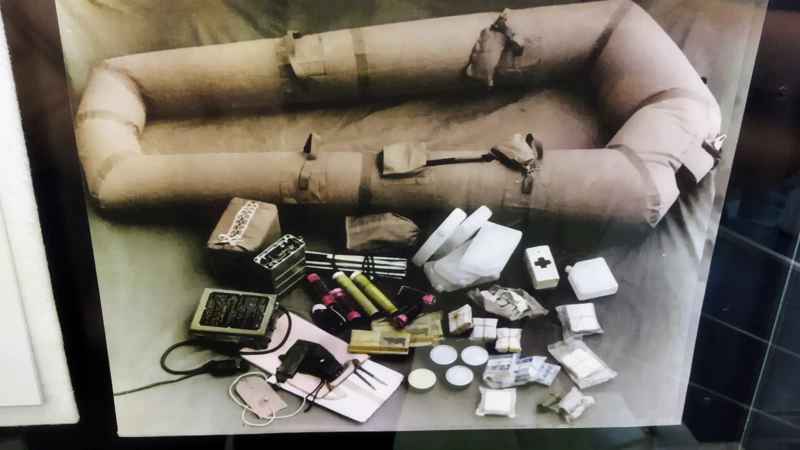

Отдельно хочу показать аварийный набор, который находился в каждом спускаемом аппарате. Лена сказала, что у меня снаряжение для выездов на природу — как у космонавта.

По крайней мере складной таганок-горелка для сухого спирта в моём арсенале практически ничем не отличается от того, который был у космонавтов.

Правда я его взял, чтобы жечь противокомариные спиральки в палатке, а то в прошлом году уронил тлеющий кусочек, и прожёг в дне дыру.

Всё не фотографировал, хотя многие экземпляры интересны своей многофункциональностью. Например составная антенна для переносной рации выполняла также, при необходимости, роль удилища.

Ну а крючки, я так думаю, предназначались к использованию исключительно по своему основному назначению.

Всё не сфотографируешь, и обо всём в этой статье не расскажешь, но еще парочки интересных моментов, всё-таки, коснусь.

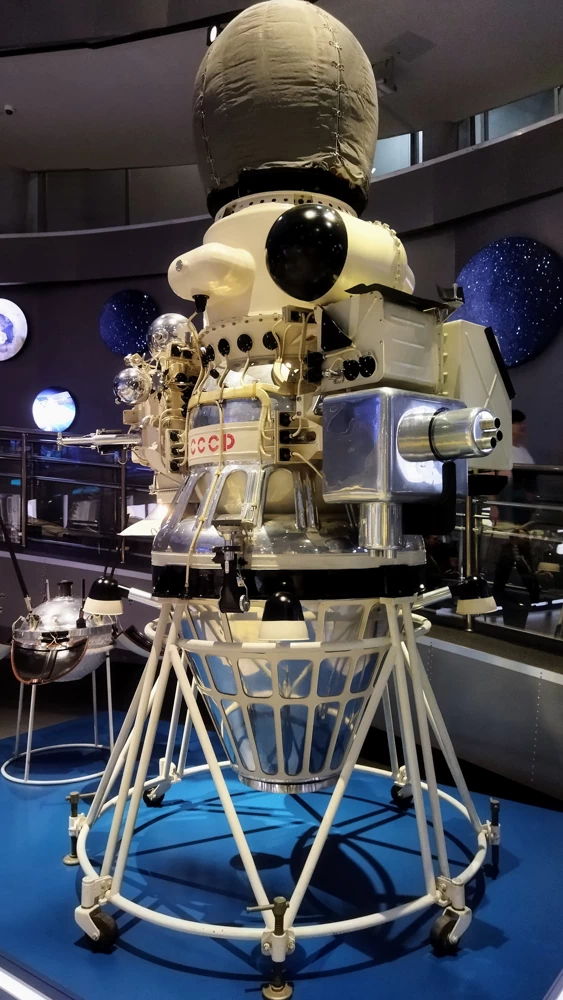

Автоматическая межпланетная станция «Луна-9», аппарат, впервые в истории космоса, совершивший мягкую посадку на Луне.

Поскольку на естественном спутнике земли нет атмосферы, то приземление с помощью парашюта физически невозможно.

С января 1963 года было одиннадцать попыток совершить посадку, и все заканчивались неудачно, при этом три станции, «Луна-5», «Луна-7» и «Луна-8» даже достигли поверхности ночного светила, но разбились.

А «Луна-9» стала для конструкторов космической техники своеобразным памятником Королёву. Сергей Павлович не дожил до знакового события ровно две недели, он скончался 14 января 1966 года, а аппарат достиг лунной поверхности 3 февраля.

Наш экскурсовод показал на глобусе Луны точное место, где стоит этот вечный обелиск.

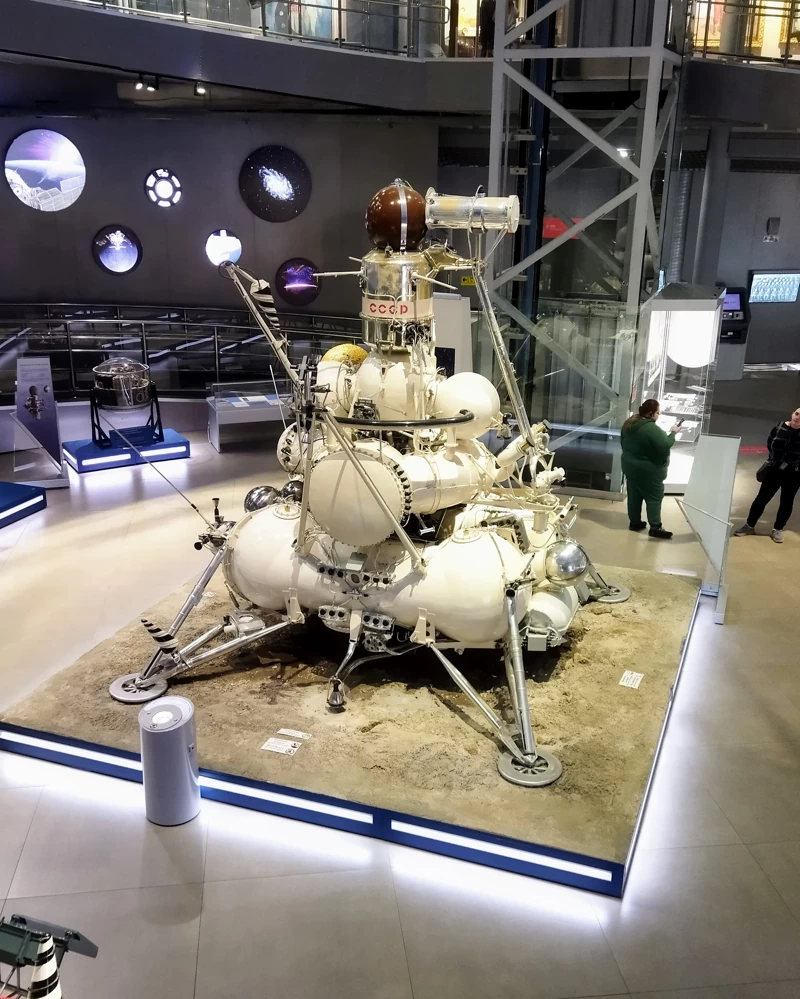

«Луна-16», первый непилотируемый космический аппарат, доставивший на Землю образцы лунного грунта.

“Луноход-1”. Этого красавца просто не мог не сфотографировать.

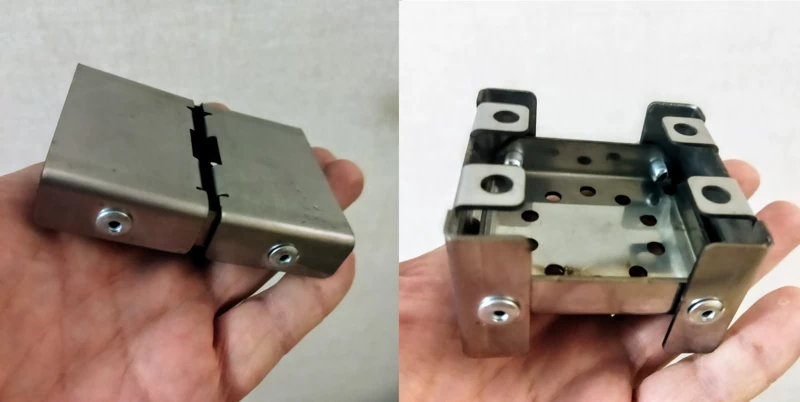

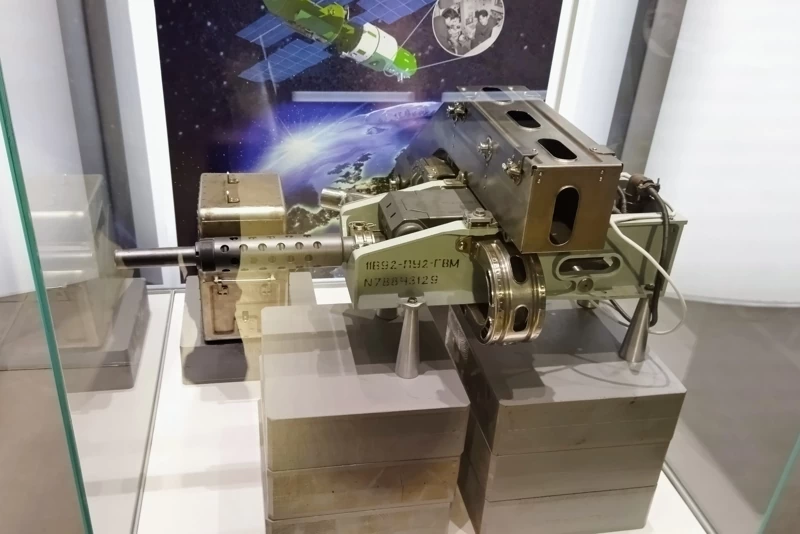

Ну и макет единственного оружия, стрелявшего в космосе. Называется это изделие «Пушка системы активной обороны “Щит-1”» орбитальной станции «Алмаз», разрабатывалось оно для защиты советских космических станций от возможного нападения.

Однако пробные стрельбы на орбите 24 или 25 января 1975 года показали, что эффективность огнестрельного оружия практически нулевая, поэтому через три года работы в этом направлении были прекращены.

Видели мы очень много всего, но далеко не всё, ведь чтоб остановиться у каждого экспоната, и хотя бы почитать табличку с информацией о нём, не хватит и целого дня, как мне кажется.

Заходили ещё в макет базового блока орбитальной станции «Мир», слушали рассказ экскурсовода о том, как живут космонавты на орбите. Вот вы, к примеру, знаете, какого уровня может быть шум на станции в штатном режиме, когда работают вентиляторы, гоняющие воздух, а кроме них ещё и большое количество насосов, компрессоров и других устройств, издающих звуки?

50 децибел во время сна экипажа и 60 децибел в часы активной деятельности! Казалось бы — не очень-то и много, 50 децибел это уровень обычной речи, но многие ли из нас способны выспаться при таком уровне шума, учитывая что речь идёт не об одной, а о десятках, а то и сотнях ночей?

Воистину, надо быть очень целеустремлённым человеком, чтобы стойко переносить все те неудобства, которые ожидают космонавтов на орбите.

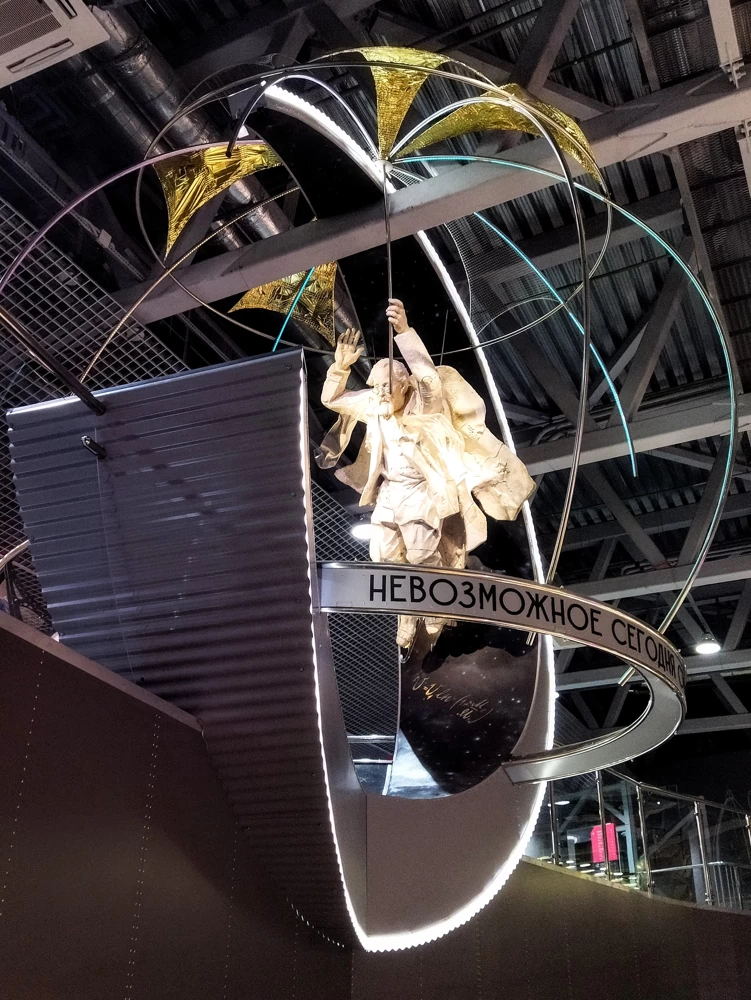

Под куполом здания обращает на себя внимание фигура Циолковского, держащего в руках зонтик, но почему-то на коньках. Оказывается это не выдумка создателей композиции, а исторический факт: Константин Эдуардович любил кататься по льду с зонтиком, и даже записал в своём дневнике:

Сколько раз в бурю с зонтом я мчался по льду силою ветра! Это было восхитительно.

Невозможное сегодня станет возможным завтра — это ещё одно высказывание великого русского учёного.

О Циолковском у меня будет отдельный рассказ, а сегодняшняя экскурсия по Музею истории космонавтики подошла к концу.

Достав из кармана гардеробный жетончик, с удивлением обнаружил что и в этот раз нам достался тот же номерок, что и при посещении планетария.

Удивительное совпадение.

А закончили мы этот увлекательный день ужином в трактире «Русские традиции» и прогулкой по вечерней Калуге.

Блюда, были отменными, как мясные, которые мы запивали сидром и хмельным мёдом,

Так и блины с вареньем под горячий сбитень.

Правда сам антураж немножко разочаровал, интерьерчик в трактире подуставший, если можно так выразиться. Но в целом, для того чтобы с удовольствием посидеть и поужинать — вполне приличный вариант.

В поисках бронзовых космонавтиков (не забыли ещё про наш квест?) прогулялись до драмтеатра

И на пешеходную Театральную улицу, которую как раз начали украшать к Новому Году.

В начале улицы сделал не очень удачный снимок «Денежного мешка», установленного, если видно на ленте-завязке, «Фора-банком».

Ну и ещё одного Константина Эдуардовича запечатлел. Скульптура эта носит название «Человек с велосипедом, смотрящий в небо».

А поподробнее об этом удивительном человеке — во второй части рассказа о Калуге. Ну и о космонавтиках тоже.

Комментарии и отзывы 15

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Где-то было слишком много кошек, а тут слишком много космоса. Похоже архитектурой Калуга похвастаться не может, обычный провинциальный городок. Но, знать и понимать жизнь провинции полезно.

Похоже архитектурой Калуга похвастаться не может, обычный провинциальный городок. Но, знать и понимать жизнь провинции полезно.  Мне экскурсия понравилась.

Мне экскурсия понравилась.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Просто у нас изначально было запланировано, что будет много космоса. Во-первых погода на эти дни была не очень подходящая для экскурсий по городу, оба дня мело и задувало, так что не очень комфортно себя чувствовали на улице. Но это даже не главное.

Основной же мотив был в том, что по какой-то причине в эти два дня не проводилась сборная экскурсия, на которой цена билета более-менее адекватная — 700 рублей с человека. А индивидуальные, рассчитанные на группу от одного до пяти человек, надо оплатить полностью, независимо от количества участников, но при цене на такие экскурсии от 4 до 6,5 тысяч на двоих это выходит слишком накладно.

Может как-нибудь летом получится поехать, только надо будет заранее подготовиться.

Но в целом — да, хоть Калуга в своё время и была богатым купеческим городом, но сейчас это не очень заметно.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Да уж... Культура нынче стоит не дёшево.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

В Калуге не был со школьных лет. Нас в музей периодически классом возили.

Многие экспонаты запомнились. И очень приятно посмотреть на них снова

Естественно,станции Мир тогда и впомине не было. Так что есть повод прокатиться туда ещё раз.

Пластиковая модель спутника Восток-1 долго у меня на полке стояла.

Жду продолжения. Биография Циолковского очень интересная, местами трагическая.

Кстати, сохранилась аудиозапись,на которой Константин Эдуардович описывает первого космонавта,каким он его представлял. И тут гений человека поражаент. И оно очень точно рисует портрет Гагарина!

В общем жду продолжения!

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

По биографии я пробегусь, но поверхностно, только временные интервалы упомяну. Всё-таки, мне кажется, о таком человеке, как Циолковский, следует читать не в виде экскурса, а более вдумчиво, и это должны быть серъёзные произведения исследователей жизни и творчества великого учёного. Благо всё это есть в свободном доступе, читай не хочу.

Аудиозапись такую, кажется, не слушал, но в текстовом формате читал. Действительно точно сказано.

Продолжение пишется.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Очень интересно и познавательно. Космическая тема мне близка, ибо люблю хорошую, космическую фантастику, не смотря на ляпы режиссёров.

Знал уже и про Лайку, и про Белку со Стрелкой, и про других собачек, но было много и другой, полезной информации.

режиссёров.

Знал уже и про Лайку, и про Белку со Стрелкой, и про других собачек, но было много и другой, полезной информации.

Несомненно: Циолковский, является основоположником современной космонавтики. Опираясь на труды Циолковского, Королёв создавал свою ракету, ведь именно Циолковский предложил принцип многоступенчатой ракеты .

.

Ну и, немного мифов о ксмосе: Вот говорят: в космосе жутко холодно, человек там сразу превратится в кусок льда. Это миф, в космосе ни холодно, ни тепло. Температуру имеет вещество: воздух (любой газ), вода, земля… Вакуум — пустота, а пустота температуры не имеет. Если человек окажется в космосе без скафандра (случайно выпал из шлюза ), то он моментально не замёрзнет, как показывают в фантастических фильмах. Наоборот, некоторое время температура человека будет повышаться, ведь тело ещё выделяет тепло, а отдать его некуда, ведь кругом пустота (как в термосе). Но тело человека передаёт тепло не только соприкасаясь с предметом, воздухом, но и излучая тепло в пространство. Поэтому, со временем тело остынет примерно до минус 270 градусов, при условии, что солнечные лучи не попадают на тело (тень), но не моментально.

Между прочим, у российских космонавтов, в отличии от американских астронавтов, в скафандрах нет подогрева, только система охлаждения. Если бы в космосе был абсолютный ноль, то космонавт быстро дал бы дуба

), то он моментально не замёрзнет, как показывают в фантастических фильмах. Наоборот, некоторое время температура человека будет повышаться, ведь тело ещё выделяет тепло, а отдать его некуда, ведь кругом пустота (как в термосе). Но тело человека передаёт тепло не только соприкасаясь с предметом, воздухом, но и излучая тепло в пространство. Поэтому, со временем тело остынет примерно до минус 270 градусов, при условии, что солнечные лучи не попадают на тело (тень), но не моментально.

Между прочим, у российских космонавтов, в отличии от американских астронавтов, в скафандрах нет подогрева, только система охлаждения. Если бы в космосе был абсолютный ноль, то космонавт быстро дал бы дуба  .

.

К тому же стенки у МКС довольно тонкие, потому астронавтка НАСА Серина так легко продырявила наш модуль МКС обычной дрелью . Правда, с первого раза ей это не удалось, она сверлом попала в шпангоут, но потом, всё же, ей удалось сделать пакость: она продырявила станцию. Если бы в космосе был жуткий холод, на станции тоже все бы замёрзли

. Правда, с первого раза ей это не удалось, она сверлом попала в шпангоут, но потом, всё же, ей удалось сделать пакость: она продырявила станцию. Если бы в космосе был жуткий холод, на станции тоже все бы замёрзли  .Вывод: на Севере, зимой, человек может замёрзнуть даже в полушубке, при минус 60. А в открытом космосе, он не замёрзнет даже в лёгком скафандре. Поэтому, то, что в Космосе лютый холод — миф.

.Вывод: на Севере, зимой, человек может замёрзнуть даже в полушубке, при минус 60. А в открытом космосе, он не замёрзнет даже в лёгком скафандре. Поэтому, то, что в Космосе лютый холод — миф.

В некоторых, фантастических фильмах, в космосе слышен грохот и выстрелы космических аппаратов, это тоже миф: космос немой и пустота звук не передаёт. Даже если человеку выстрелить из пистолета у самого уха, то он ничего не услышит. Когда Спилберга спросили: почему у вас грохочут взрывающиеся звездолёты, ведь вакуум звук не передает, Спилберг ответил: я знаю, но у меня, взрывы и выстрелы слышны, и это здорово .

.

Это я всё кратко ещё описал . Космическое пространство жестоко и недружелюбно по отношению к человеку, но не менее загадочно и привлекательно. Всё же, более 600 человек побывало в космосе, гибли космонавты на старте, при посадке, но ещё ни один космонавт (астронавт) не остался в космосе навечно…

. Космическое пространство жестоко и недружелюбно по отношению к человеку, но не менее загадочно и привлекательно. Всё же, более 600 человек побывало в космосе, гибли космонавты на старте, при посадке, но ещё ни один космонавт (астронавт) не остался в космосе навечно…

А приличное фото луны можно сделать и без дорогого телескопа, достаточно иметь хороший фотоаппарат, штатив и ясное, ночное небо. Хороший (не обязательно дорогой) фотоаппарат и от дисторсии избавит

!

!

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

От ты язва.

Диспепсия, дисфункция, дисторсия, дистрофия, дистилляция... Чебуреки, Чебоксары, Чебурашек нет.

Но согласись, качество на твоей последней фотографии всё равно уступает тому, что на фотографии моего сына.

Ну и так, для примеру.

Получится хорошим, не обязательно дорогим фотоаппаратом, сделать фотографии, подобные следующим:

1. Туманность Ориона

2. Туманность Розетка

3. Туманность Кольцо

4. Туманность Гантель

5. Туманность Кокон

6. А эту туманность, я уверен, ты и сам назовёшь безошибочно.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Сам ты — язва, Миша

.

Вот так и знал, что ты отреагируешь подобным образом, знал

.

Вот так и знал, что ты отреагируешь подобным образом, знал

.

.

Во-первых, я не говорил, что фотоаппарат снимает лучше телескопа, я только сказал, что приличное фото Луны можно сделать и без дорогого телескопа. Первые три фото вообще сделаны компактным аппаратом (мыльницей) Никон 9500. Другие две старой, бюджетной зеркалкой Никон 3100, с телеобъективом Tamron AF 55-200 mm, который сейчас на Маркете стоит не более 8300 руб. То есть, самый простенький. В такой комплектации на большее рассчитывать не приходится .

.

Во-вторых, как я уже говорил, зеркалка бюджетная, со слабой матрицей. То есть, когда я смотрю на Луну через видоискатель, я наблюдаю хорошее, оптическое изображение Луны (не с матрицы). Тогда всё чётко видно: кратеры, рельеф, ландшафт. А вот когда делаю фото, то изображение уже хуже, мутнее, расплывчатее. Получается, зеркалка видит лучше, чем снимает. Я грешил на объектив, а выходит, что дело в матрице (слабое разрешение).

Вот если бы зеркалка была тыщ за 400, и телевик тысщ за 200, вот тогда и можно было бы попробовать снять туманность Андромеды .

.

На фото: какой-то яркий объект. Не знаю, то ли звезда, то ли туманность, похоже на изображение с твоего третьего фото. Снимал ночью, в восточной части неба.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

У меня старший сын, дай бог памяти в каком это году, однажды в Мариуполе поработал со мной летом на стройке, и купил себе на заработанные первый цифровик. Кэнон, по-моему, или Никон, сейчас уже и не вспомню. Лет пятнадцать или шестнадцать с той поры уже прошло.

Лет пятнадцать или шестнадцать с той поры уже прошло.

Вот с Леной тогда мы впервые увидели воочию, что звёздное небо — цветное, на фотографиях были видны оттенки разного цвета у разных звёзд.

Приличное фото Луны можно, конечно, сделать и без телескопа, в принципе, всё что надо — видно, но это будет как (если проводить параллели) съёмка зданий обычным смартфоном. Своего рода дисторсия.

Для кого-то — нормально, и так всё видно, а кому-то будет глаз резать.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Ну правильно, мы ведь смотрим на звёзды через толстый слой земной атмосферы. Она и придаёт светящийся ореол звёздам. Свет от звезды преломляется в атмосфере, придавая различную окраску контуру звезды. По этой же причине некоторые звёзды мерцают. Звезда не может быстро тухнуть и снова загораться, это же не лампочка в елочной гирлянде . А чтобы уменьшить влияние атмосферы на объект наблюдения, мощные телескопы ставят высоко в горах, или выводят на орбиту Земли.

. А чтобы уменьшить влияние атмосферы на объект наблюдения, мощные телескопы ставят высоко в горах, или выводят на орбиту Земли.

А хочешь увидеть реальное прошлое без машины времени ? Тогда выйди ночью на балкон и посмотри на какую либо звезду. Хотя я сомневаюсь, что в Москве, ночью, можно видеть звёзды

? Тогда выйди ночью на балкон и посмотри на какую либо звезду. Хотя я сомневаюсь, что в Москве, ночью, можно видеть звёзды  .

.

Видишь звезду? А теперь представь, что от неё до Земли свет идёт примерно 1000 лет. Ты видишь прошлое, то есть ты видишь звезду такой, какой она была 1000 лет назад. Возможно её там уже нет, может она резко потухла, но ты её видишь, как бы наблюдаешь её запись в пространстве.

Ближайшая звезда от земли, похожая на Солнце, это Альфа Центавра. От неё свет до Земли идёт чуть больше 4-х лет. А вот если резко выключить наше Солнце, то мы сможем греться под его лучами, и видеть его ещё минут 8 . То есть, глядя даже на солнце, мы его видим в прошлом, его уже там нет, оно было там 8 минут назад

. То есть, глядя даже на солнце, мы его видим в прошлом, его уже там нет, оно было там 8 минут назад  .

.

А ведь многие даже не догадываются, что глядя на звёзды, они видят прошлое нашей Вселенной .

.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Ну тут ты мне ничего нового не рассказал, в детстве мы со старшим братом это от отца слышали, и в книгах и журналах различных читали. Про мерцание звёзд и на уроках географии в школе упоминали, когда про атмосеру и перемещение воздушных масс рассказывали.

Правда братец у меня увлекался астрономией, а меня вот не зацепило. Интересно, конечно, но не так чтобы всю ночь, задрав голову в звёздное небо, просидеть.

Интересно, конечно, но не так чтобы всю ночь, задрав голову в звёздное небо, просидеть.

А вот старшему моему интересно как раз настолько. Он в Мариуполе ходил в астрономический клуб «Кассини», для наблюдения за звёздами ездили на ночь в Коминтерново, чтоб засветов от города не было. И сейчас в Казахстане можно тоже куда-нибудь в степь выезжать, подальше от цивилизации. Летом они с друзьями так и делали.

Он в Мариуполе ходил в астрономический клуб «Кассини», для наблюдения за звёздами ездили на ночь в Коминтерново, чтоб засветов от города не было. И сейчас в Казахстане можно тоже куда-нибудь в степь выезжать, подальше от цивилизации. Летом они с друзьями так и делали.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Да и из меня астроном-любитель такой же, как из тебя радиолюбитель . Ну, могу найти Большую и Малую Медведицу, могу показать Млечный путь, и, пожалуй, всё

. Ну, могу найти Большую и Малую Медведицу, могу показать Млечный путь, и, пожалуй, всё  . Больше интересуюсь «техническими» вопросами, типа: сколько человек проживёт в космосе, если окажется без скафандра, сколько человек будет весить на Юпитере, во что превратится солнце в конце своей жизни, в белого карлика, или в чёрную дыру, ну и т. д.

. Больше интересуюсь «техническими» вопросами, типа: сколько человек проживёт в космосе, если окажется без скафандра, сколько человек будет весить на Юпитере, во что превратится солнце в конце своей жизни, в белого карлика, или в чёрную дыру, ну и т. д.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Думаю, что и Кассиопею ты тоже найдёшь, слишком уж хорошо видна на небе эта W.

Орион ещё несложно найти, одно из самых узнаваемых созвездий, тем более, что от горизонта совсем невысоко поднимается. Три ярких звезды в поясе, три менее ярких, но тоже заметных — ножны, идущие вниз от пояса, и ещё четыре звезды образуют как бы плечи и колени. Звезда в правом плече — Бетельгейзе, десятая по яркости после Солнца, левое колено — Ригель, седьмая по яркости.

Если смотреть от Ориона вправо, то видна как будто дуга из нескольких звёзд, это его щит. А ещё правее от щита — созвездие Тельца, на небе хорошо видна латинская V, яркая звезда в левой вершине этой буквы — Альдебаран, четырнадцатая по яркости звезда на небе.

На спине Тельца — звёздное скопление Плеяды, которое многие путают с Малой Медведицей. Оно не считается созвездием, а каждая из семи видимых невооружённым глазом звёзд носит имя одной из сестёр-Плеяд, дочерей Атланта. В древности зрение проверяли таим нехитрым способом — видишь все семь звёзд, значит зрение хорошее.

И раз знаешь где Млечный путь, то и Лебедя сможешь разглядеть, он как раз и летит вдоль Млечного. Выглядит как крест из нескольких ярких звёзд, самая яркая — Денеб, она в хвосте находится. Двадцатая по яркости на нашем небосклоне.

И, наверное, на этом все мои познания закончились. В детстве ещё несколько мог показать, но сейчас уже подзабылось всё.

В детстве ещё несколько мог показать, но сейчас уже подзабылось всё.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Вот теперь созвездие Тельца точно найду, я же Телец по гороскопу

Ошибочка.

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.