Первая часть путешествия здесь: fish-hook.ru/po...ezh-2365/

Вторая часть — здесь: fish-hook.ru/po...t-2-2365/

Третья — здесь: fish-hook.ru/po...t-3-2365/

Экскурсия по главному усадебному дому

Билеты на экскурсию мы купили заранее, онлайн, поскольку так спокойнее, тем более что на сайте музея рекомендуют поступить именно так в связи с ограниченным количеством людей в группе.

Усадьба до Аксаковых

Сколько всего хозяев было у этого поместья, наверняка сказать нельзя, впервые оно упоминается в 1494 году в грамоте великого князя Ивана III как деревня Обрамова, в документах 1580-х годов значилось уже как Обрамково и находилось во владении помещика Волынского. Далее сведения о нём отсутствуют аж до начала XVIII века, когда село уже называется Абрамково и принадлежит Фёдору Ивановичу Головину, представителю знатного рода Головиных, возвысившихся при Петре I, и вроде бы даже приходившемуся племянником первому русскому графу Фёдору Алексеевичу Головину.

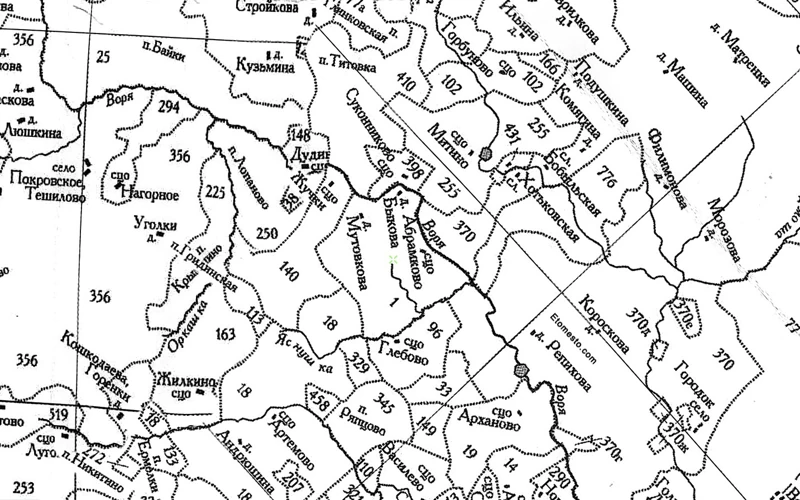

Не знаю, так это или нет, ни точного подтверждения, ни явного опровержения этой версии я в интернете не нашёл, зато отыскал следующее: выйдя в 52 года в отставку в звании унтер-лейтенанта флота, Фёдор Иванович поселился в Абрамкове и занимался обустройством усадьбы ещё почти полвека, дожив чуть ли не до ста лет. Откуда взяты такие сведения, не знаю, но накопал, что по результатам Генерального межевания, выполненного в 1767–1770 годах, на «Карте уездов Земли Московской губернии в XVIII веке» (составитель Кусов В. С.) обозначено землевладение № 1. Ищите прямо в центре фрагмента карты.

А в самом документе о межевании на этот счёт сказано следующее:

1. Абрамково, сельцо Московского уезда, стана Радонеж и Бели, владение морского флота унтер лейтенанта Федора Ивановича Головина жены Ирины Анисимовны, межевал в августе 1768 г. Кочюков. Пашня 131 д 1267 с, сенной покос 45 д 1900 с, лес 218 д 1720с, селение 5д 1158с, дороги 2д 360 саж, реч. 4 д 1258 с, всего 408 д 463 с, душ в сельце и в деревнях Быковой и Мутовковой 70.

То бишь по состоянию на 1768 год Фёдор Иванович ещё жив и вполне дееспособен.

Если вы спросите, к чему тут такое подробное описание жизни Головина, то я отвечу, что именно при нём усадьба приобретает свой облик, в котором, в общих чертах, почти без изменений дошла до наших дней. Как я уже рассказывал в предыдущем очерке, большинство из существующих ныне зданий было выстроено на месте уже стоявших там до них, но разобранных из-за ветхости, а главный усадебный дом, так тот вообще не разбирался, а только достраивался.

После Головина поместье опять несколько раз меняет своих хозяев, а в 1843 году его приобретает Сергей Тимофеевич Аксаков.

Абрамцево Аксаковское

Но что-то я сильно отвлёкся, пора уже приступить к осмотру дома.

Как звали нашего экскурсовода, я не расслышал, как, впрочем, не слышали мы с женой и кое-что из того, что она рассказывала, то ли особенности её речи, то ли особенности нашего слуха не позволили нам в полной мере насладиться посещением главного строения усадьбы. В общем, что-то узнали там, непосредственно на месте, а что-то потом пришлось подсмотреть в интернете, в итоге на основе нескольких источников и будет скомпилировано моё повествование.

Пока ждали гида, разглядывали выступающую часть печи в углу помещения, её облицовка — это тоже абрамцевская майолика.

Зал, с которого начался маршрут по дому, называется театральным, и мы потом, по окончанию экскурсии, в него вернёмся, пройдя по кругу, но сейчас я попрошу обратить внимание на ту часть комнаты, которая находится за границей, образованной бархатной портьерой фиолетового цвета. Условно назову её Аксаковской, поскольку при Сергее Тимофеевиче данная комната имела как раз такие размеры, а там, где теперь висит театральный занавес, находилась юго-восточная стена дома.

В этой части зала мы видим портреты двух последних хозяев — Аксакова и Мамонтова, но давайте пока не будем отвлекаться на Савву Ивановича, а пойдём, так сказать, соблюдая хронологию.

Кабинет Аксакова

Комната, в которую мы проходим из театрального зала, называется диванной, она же — кабинет Сергея Тимофеевича Аксакова.

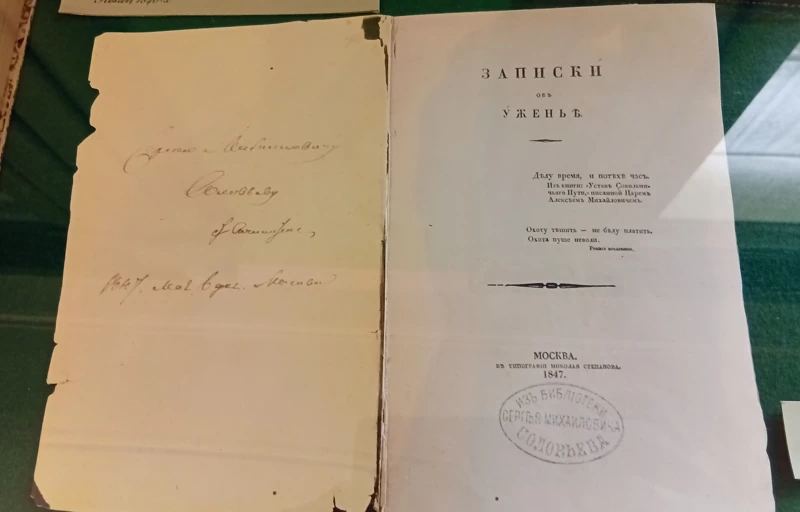

Именно здесь созданы лучшие литературные произведения писателя: «Записки об уженье» 1847 года, а начиная со второго издания, вышедшего в 1854 году и дальше — уже «Записки об уженье рыбы».

Также в Абрамцево Сергеем Тимофеевичем были написаны «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», автобиографические повести «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука», сказка «Аленький цветочек».

Из диванной проходим в широкую, или иначе — голубую гостиную, это тоже ещё пока Аксаковская сторона.

Широкая гостиная

В этой комнате экскурсовод поведала нам о семье писателя, его сыновьях и дочерях, а также о том, что Сергей Тимофеевич, начиная с середины 40-х годов XIX века уже начал терять зрение, и большую помощь в работе ему оказывала дочь Вера, которая под диктовку отца записывала его книги.

Далее мы поднялись на второй этаж, в ту часть мезонина, которая выходит своим окном на парадный двор усадьбы, так называемую гоголевскую комнату. Николай Васильевич был частым гостем в доме Аксаковых, и именно он, как утверждают исследователи творчества Сергея Тимофеевича, подтолкнул того к автобиографичной прозе.

Вообще в усадьбе в разное время гостили писатели Иван Тургенев и Михаил Загоскин, поэт и художник Алексей Хомяков, журналист, коллекционер и публицист Михаил Погодин, знаменитый актёр Михаил Щепкин и другие известные люди, но именно с Гоголем у Аксакова сложились особенные отношения.

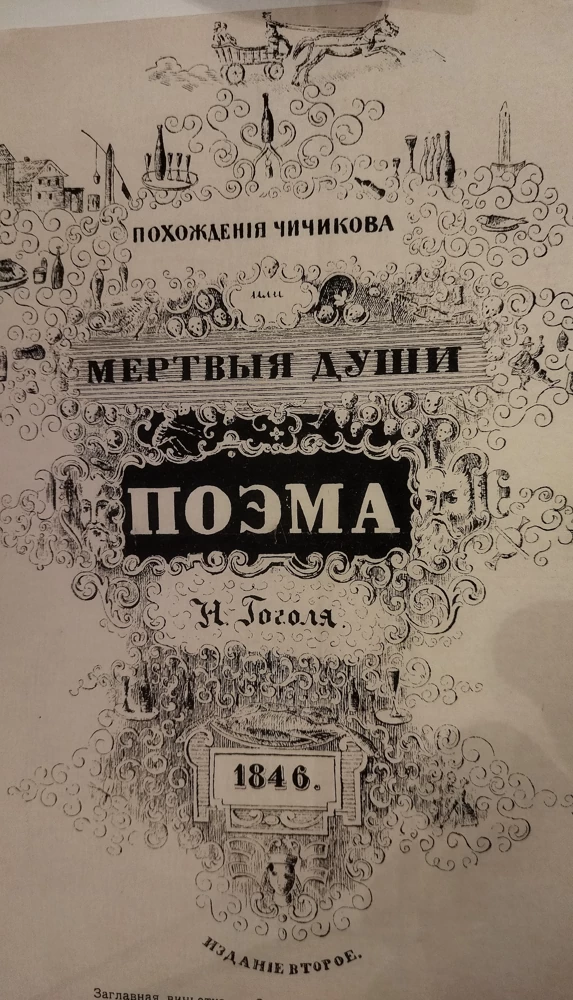

В Абрамцево в сентябре 1839 года Николай Васильевич читает хозяевам главы из «Мёртвых душ», написанные им во время отъезда за границу в период с 1835 по 1839 годы, и здесь же он начинает готовить поэму к изданию.

Гоголевская комната

Надо сказать, что интерьер комнаты я не фотографировал, на мой взгляд, ничего особенного в нём нет, кроме, может быть, титульного листа «Мёртвых душ», нарисованного самим Гоголем. Но такая фотография в моём архиве уже есть, я сделал её в прошлом октябре в усадьбе графа Александра Петровича Толстого, которая сейчас именуется «Дом Гоголя». В этом доме Николай Васильевич прожил последние четыре года, в нём в 3 часа ночи с понедельника на вторник 11—12 февраля 1852 года сжёг рукопись второго тома и там же ушёл из жизни всего через десять дней.

Однако это совсем другая история.

Кстати, главы второго тома тоже читались автором в Абрамцево. В кругу семьи Аксаковых.

Смерть Гоголя стала для Сергея Тимофеевича потрясением, он начинает писать мемуары, которые назовёт «История моего знакомства с Гоголем», но так и не успеет воплотить задуманное в полном объёме, сумев до своей кончины охватить лишь период с 1832 по 1842 годы.

Умирает Аксаков в 1859 году, через год, в 1860, не станет его старшего сына Константина, в 1864 покинет земную сень Вера, главная помощница отца, после этого активная жизнь в Абрамцево практически останавливается.

Абрамцево Мамонтовых

В 1870 году усадьбу приобретает крупный промышленник и меценат Савва Иванович Мамонтов.

Все здания на территории поместья к тому времени находятся в запустении, большинство из них в таком ужасном состоянии, что проще было разобрать ветхие строения и на их месте возвести новые, что, собственно, Мамонтов и делает.

Только главный усадебный дом подвергается ремонту, причём, если прочесть запись Саввы Ивановича в «Летописи сельца Абрамцева», то можно предположить, что и это здание висело на волоске от полного демонтажа:

Дом потребовал больших переделок, и, вернее, многое надо было сделать наново. Фундамента не было, деревянные стулья все сгнили — пришлось подводить каменные столбы под стены и дубовые стулья под переводы. Крыша была совершенно гнилая — пришлось крыть железом. Полы все перекосились и сгнили, накаты сгнили, всё надо было заменить. Печи все были в развалинах, ни одна не годилась. Нижние венцы во всём доме пришлось подвести новые — словом, как копнули дом, со всех сторон работы оказалось масса. К 12 июля, впрочем, дом был настолько окончен, что можно было с грехом пополам перейти в него. В то же лето построена заново людская и флигелёк снесён.

Тогда же, в процессе ремонта дома, была достроена южная часть первого этажа, ещё один мезонин в северной части здания и эркер, выступающий из восточного фасада.

Семья Аксакова, хоть и была многочисленнее, чем у Мамонтова, умудрялась обходиться меньшим количеством комнат, однако новые хозяева были людьми совершенно другой эпохи, и им хотелось больше простора.

Кстати, детей у Саввы Ивановича было пятеро, звали их Сергей, Андрей, Всеволод, Вера и Александра. Прочтите заглавные буквы всех пяти имён. Что у вас получилось?

По разработанной сотрудниками музея концепции, комнаты западного фасада усадьбы отведены экспозиции, рассказывающей о жизни в Абрамцево Сергея Тимофеевича Аксакова, Мамонтовым же отведены помещения восточной анфилады.

Кабинет С. И. Мамонтова

Первой комнатой, в которую мы прошли, был кабинет Саввы Ивановича Мамонтова, находящийся в мезонине, через коридор от комнаты Гоголя. Слева от входа, на стене — портреты его родителей, Ивана Фёдоровича и Марии Тихоновны.

Савва Мамонтов известен не только тем, что был предпринимателем и коммерсантом, строителем железной дороги от Ярославля до Кинешмы и Донецкой Каменноугольной железной дороги, связывающей сеть шахтёрских поселений с Мариупольским портом, но, кроме того, он был талантливым музыкантом, художником, скульптором, режиссёром.

Некоторые работы Саввы Ивановича представлены в коллекции музея-усадьбы. Так, если я правильно понял нашего экскурсовода, бюст Веры Мамонтовой, который мы видим на столе в кабинете — это его работа.

Проходная комната

Из мезонина мы опять спускаемся на первый этаж, в проходную комнату, где видим ещё одну из нескольких печей, облицованных абрамцевской майоликой.

Эскиз этой печи-лежанки в 1898 году нарисовал Михаил Александрович Врубель.

Врубель — один из участников Абрамцевского художественного кружка, основанного в 1874 году, по возвращении Саввы Мамонтова из Италии, где он познакомился с Василием Поленовым, Марком Антокольским и Адрианом Праховым.

Со временем кружок расширяется, к нему присоединяются младшая сестра Василия Поленова Елена, Валентин Серов, Константин Коровин, Илья Репин, братья Виктор и Апполинарий Васнецовы, Михаил Врубель, Михаил Нестеров, племянница Саввы Ивановича Мария, дочь его брата Фёдора, и многие другие художественные деятели той эпохи.

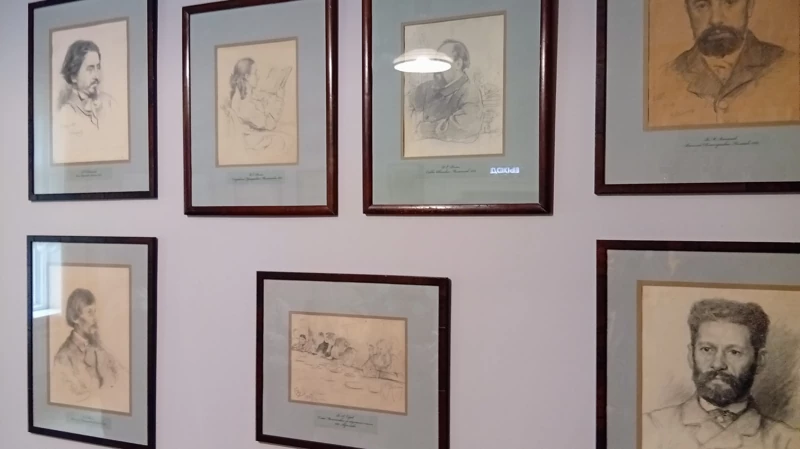

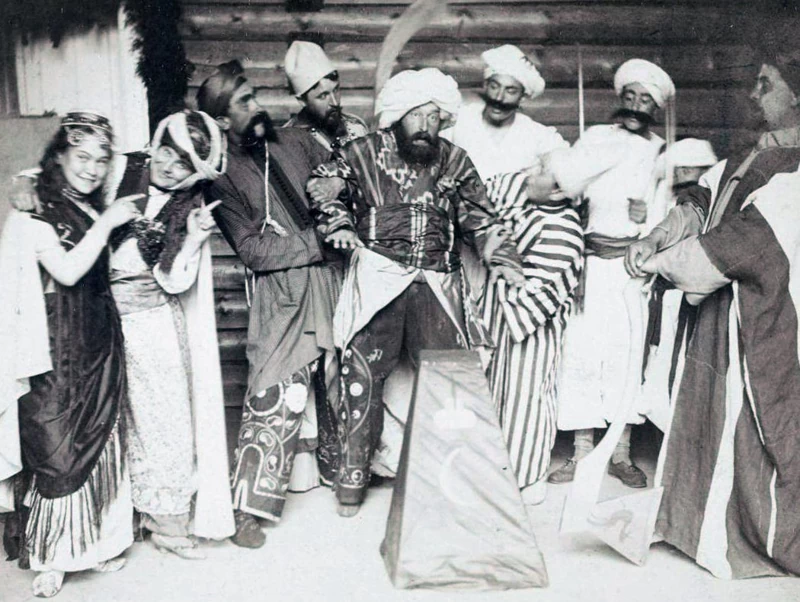

Третьим слева на скамейке на фото выше сидит знаменитый художник Виктор Васнецов, вторым справа — не менее знаменитый скульптор Марк Антокольский. Их карандашные портреты мы можем увидеть на стене в проходной комнате, там, где стоит врубелевская печь-лежанка.

Что интересно, иногда художники устраивали своеобразную дуэль, рисовали друг друга.

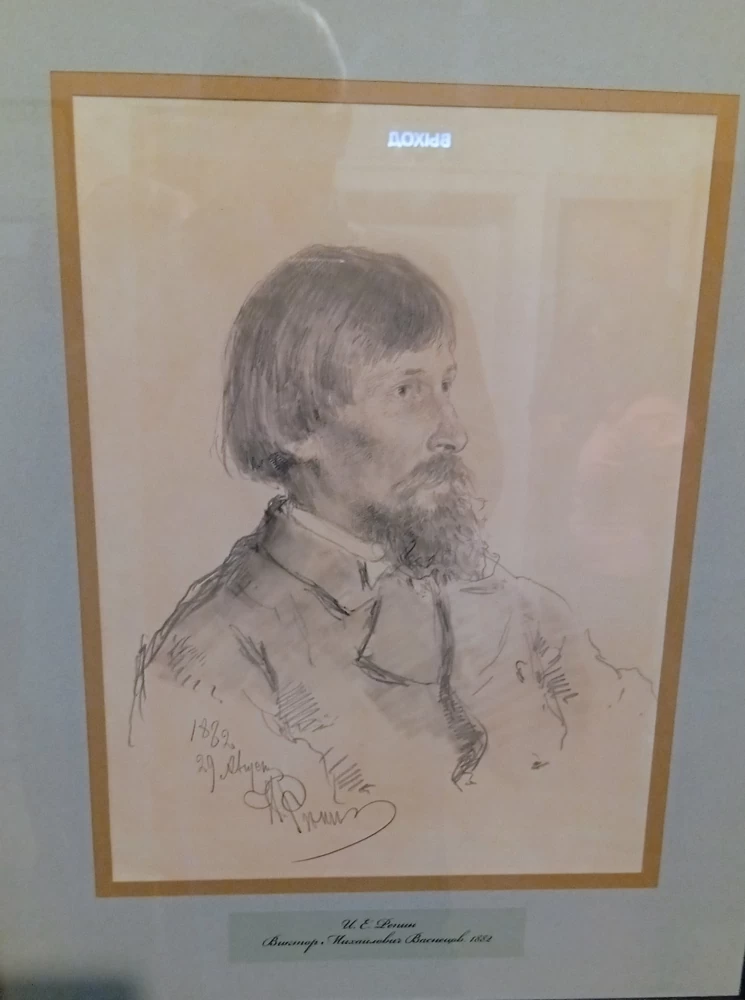

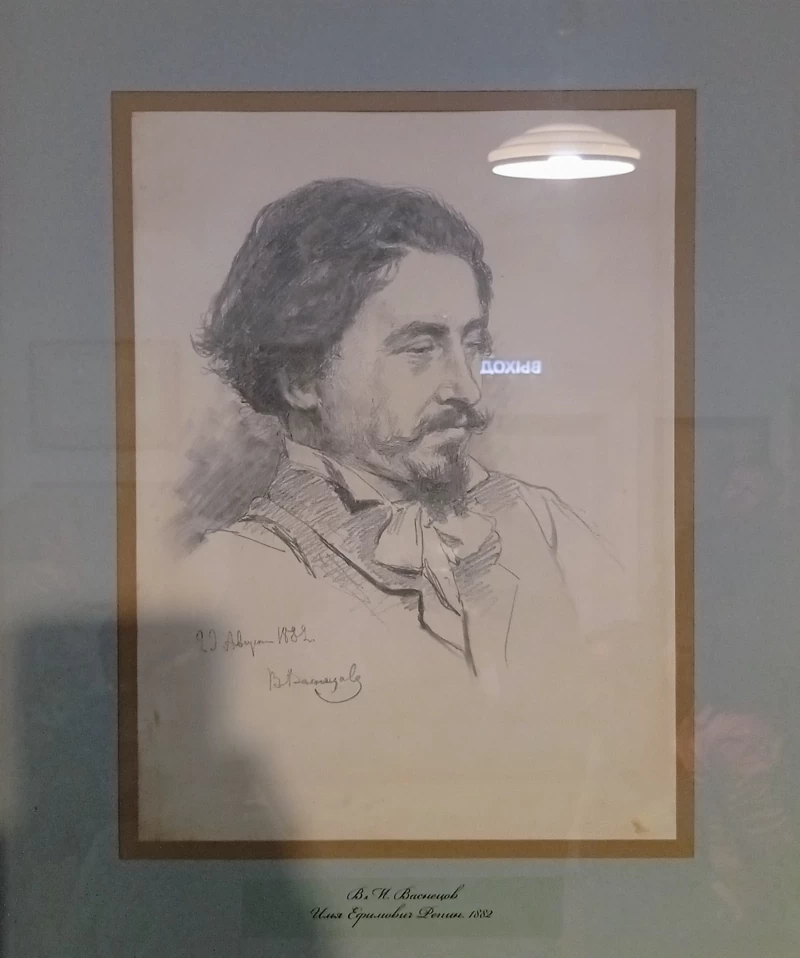

Так, к примеру, мы можем увидеть здесь портрет Васнецова, который нарисовал Репин.

А выше — портрет Репина в исполнении Васнецова.

Подобные дуэли проводились и в скульптуре, причём участие в них принимал и Савва Мамонтов.

Картинная

Следующей комнатой была картинная, вроде так её назвала наш экскурсовод.

Среди прочего великолепия — авторское повторение васнецовской «Алёнушки». В восприятии зрителей эта Алёнушка ассоциируется с сестрицей братца Иванушки из русской народной сказки, хотя изначально у Васнецова не было привязки к этому сюжету, а картина носила название «Дурочка Алёнушка». Дурочка — в смысле сирота, или юродивая, именно так толковалось это слово в конце XIX века.

Правда оригинал, тот, что в Третьяковской галерее, по размеру больше в 2,5 раза. А что до натурщицы, то сам Васнецов, хоть и говорил:

«Алёнушка» как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел её в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах… Каким-то особым русским духом веяло от неё.

Однако же не отрицал и того, что

Не скрою, что я очень вглядывался в черты лица, особенно в сияние глаз Веруши Мамонтовой, когда писал «Алёнушку».

Фраза художника, в которой он упоминает старшую дочь Саввы Ивановича, даёт повод экскурсоводам говорить, что у Алёнушки глаза Веры Мамонтовой.

Кабинет Е. Г. Мамонтовой

Следом за картинной комнатой — кабинет Елизаветы Григорьевны, супруги Саввы Ивановича. Здесь на стенах висят резные деревянные шкафчики и полки, изготовленные в столярно-резчицкой мастерской в Абрамцево. Руководила мастерской младшая сестра художника Василия Поленова, Елена, она же рисовала эскизы для предметов мебели и декоративно-прикладного искусства.

Поленова близко сошлась с Елизаветой Григорьевной Мамонтовой, и в 1885 году они основали мастерские для обучения местных крестьян и их детей традиционным русским ремеслам. Сейчас их дело продолжает Абрамцевский художественно-промышленный колледж им. В. М. Васнецова.

Красная гостиная

Следующая комната — красная гостиная, на стенах которой мы видим портреты семьи Мамонтовых, и если вы внимательно посмотрите на лицо юноши, чей портрет висит в центре нижнего ряда на стене справа, то возможно, у вас в памяти всплывёт образ Алёши Поповича с картины Васнецова «Богатыри».

И это не случайно, ведь былинный богатырь на васнецовском полотне очень похож на среднего сына Саввы Ивановича, Андрея.

Столовая

А дальше мы переходим в столовую, где находится знаменитая «Девочка с персиками», работы Валентина Серова.

Вот тут уже не надо гадать: чьи глаза, чьё лицо... На картине изображена одиннадцатилетняя Вера Мамонтова

Стулья уже не те, что были почти полтораста лет назад.

А вот фаянсовое блюдо и деревянный гренадер, собственноручно раскрашенный тем же Серовым тремя годами ранее, сохранились, только фигурку солдата убрали под стеклянный колпак.

Ну и ещё обещал вам о картине «Видение отроку Варфоломею» рассказать. Хоть оригинал и находится в Государственной Третьяковской галерее, однако и в Абрамцево работа Михаила Нестерова тоже имеется, причём не просто копия, а, как и в случае с васнецовской «Алёнушкой», авторское повторение.

В своей книге «Давние дни» Нестеров потом писал:

Как-то с террасы абрамцевского дома моим глазам неожиданно представилась такая русская, русская красота: слева лесистые холмы, под ними извивается аксаковская Воря, там где-то розовеют дали, вьется дымок, а ближе капустные, малахитовые огороды. Справа золотистая роща. Кое-что изменить, добавить, и фон для «Варфоломея» такой, что лучше не придумаешь.

Я принялся за этюд, он удался, и я, глядя на этот пейзаж, проникся каким-то чувством его подлинной «историчности». Именно такой, а не иной, стало казаться мне, должен быть фон к моему «Варфоломею». Я уверовал так крепко, что иного и искать не хотел.

Сейчас, правда, с террасы усадебного дома этот пейзаж уже не увидеть, всё загораживают высокие деревья в парке.

Театральный зал

И, в конце концов, обойдя дом по кругу, мы оказались в той же комнате, с которой начинали — в театральном зале.

В пристроенной при Мамонтовых южной части первого этажа проводились показы домашних спектаклей, режиссёром которых выступал сам Савва Иванович, а роли распределялись между желающими. Декорации и эскизы к костюмам тоже создавались своими силами, благо сил этих у Поленова, Васнецова и других художников хватало.

На этом наша экскурсия по главному дому усадьбы закончилась, но осталось желание приехать сюда снова, возможно, даже и не единожды.

Закончилось, также, и само путешествие, ибо Дастер отказался заводиться, пришлось вызывать эвакуатор и возвращаться в Москву.

И раз не не удалось осуществить запланированное посещение Покровского Хотькова монастыря и Троице-Сергиевой лавры, значит придётся воплотить задуманное как-нибудь в другой раз, соответственно будет повод заглянуть ещё раз в Абрамцево.

P.S.

На машине стартер полетел. Оставили Дастера в сервисе, и там же, в кафешке на втором этаже, завершили субботний день, выпив по чашечке кофе со сладостями.

Комментарии и отзывы 6

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Миша, ну как так , я же желал тебе: чтобы не пригодились телефоны и адреса эвакуаторов, а оно вон как, пригодились

, я же желал тебе: чтобы не пригодились телефоны и адреса эвакуаторов, а оно вон как, пригодились  .

.

В прошлом году у меня тоже стартер ломался. Выхожу из магазина, поворачиваю ключ, стартер крутится, а мотор — нет. И так несколько раз. Кое-как завёл. Думал бзик такой, пройдёт, а не прошло. Заметил такой эффект: если машина стоит мордой вниз, то заводится, если прямо, или на горку, то замучаешься заводить.

Снимаю стартер, а снять его с Шевика ещё тот гемор, особенно если Шевик с кондеем. Но у меня стартер маленький, ПРАМО, вытащил не откручивая приёмные трубы от коллектора. А вот если бы стоял стартер КЗАТЭ, то пришлось бы снимать и трубы, и датчик кислорода, и много ещё чего.

Когда разобрал стартер, оказалось, что пластиковая вилка, которая толкает шестерню стартера в венец маховика, сломалась. Стартер включался, втягивающее срабатывало, но шестерня в зацепление с маховиком не входила. Если машина стояла под уклон, то шестерня ещё залетала в венец. Ну кто же, додумался сделать вилку из тонкого пластика ? На ПРАМО запчасти у нас трудно найти, на КЗАТЭ проще, поэтому уже был готов сделать вилку сам, из металла. Объехали с приятелем все магазины запчастей, нигде нет, а в последнем продавец говорит: на Прамо запчастей не найдёшь, хотя, подожди. Он порылся где-то под прилавком и достал вилку. Я сравнил со своей — такая же. Спрашиваю: сколько есть? Говорит — две, я обе и забрал, стоили копейки. Теперь у меня есть одна в запасе.

? На ПРАМО запчасти у нас трудно найти, на КЗАТЭ проще, поэтому уже был готов сделать вилку сам, из металла. Объехали с приятелем все магазины запчастей, нигде нет, а в последнем продавец говорит: на Прамо запчастей не найдёшь, хотя, подожди. Он порылся где-то под прилавком и достал вилку. Я сравнил со своей — такая же. Спрашиваю: сколько есть? Говорит — две, я обе и забрал, стоили копейки. Теперь у меня есть одна в запасе.

На фото стартер — мой, вилка — из интернета. Да, машины становятся всё круче и навороченнее, и скоро простой водила сам уже ничего не сможет сделать даже при лёгкой поломке, ну разве что, колесо заменить. Даже сейчас, чтобы заменить свечу зажигания, в некоторых машинах нужно разобрать полмотора . Да что там свеча, лампочку габарита в фаре заменить уже проблема, одно неловкое движение, и она упала в фару, и попробуй потом её от туда достать. Такова жизнь.

. Да что там свеча, лампочку габарита в фаре заменить уже проблема, одно неловкое движение, и она упала в фару, и попробуй потом её от туда достать. Такова жизнь.

Ну а по отчёту — как всегда, всё понятно и толково изложено. Персоны-то все известные, все их знают, а вот подробности, я например узнал впервые, потому и интересно. Спасибо, Миша!

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Да оно, в принципе, пустым пыльным мешком по башке не шибануло. Машина-то не из салона, пробег уже приличный, так что внутренне я был готов к подобного рода сюрпризам.

Ну и сам точно не полезу ремонтировать, ибо без гаража, на пяти квадратных метрах во дворе под домом не очень-то и развернëшься.

А по отчëту — я старался.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

А со стартером-то что случилось? Сгорел, заклинил, щётки сносились, ещё что, или ещё неизвестна причина?

За старания!

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Втягивающее не срабатывало. А вот причина, по которой это происходило, мне неизвестна.

Я вообще не любопытный в этом плане, поскольку всë равно не собираюсь сам в железе копаться. На сервис загнал, там всë сделали, машина заводится, значит всë нормально.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Хорошая экскурсия в Серебряный век России .

.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Не знаю как в этот год у меня будет с рыбалками, но путешествий и экскурсий точно меньше не станет.

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.