Первая часть путешествия здесь: fish-hook.ru/ar...ezh-2365/

Вторая часть — здесь: fish-hook.ru/ar...t-2-2365/

Аксаково. Поздний завтрак.

Следующий пункт нашей поездки — Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». На 11:00 оплачена экскурсия по главному усадебному дому, и значит, у нас есть время позавтракать.

Вообще-то, перед выездом из Москвы мы дома завтракали, но выпить горячего кофе после прогулок по Стрелецкой горе и у источника Сергия Радонежского не помешает. Солнышко хоть и выглядывает иногда из-за туч, но ветерок, тем не менее, холодный, так почему бы не согреться и заодно не съесть к горячему напитку чего-нибудь сладенького?

Рядом с усадьбой, в одноэтажном здании, есть продуктовый магазин, и там же — кофейня «Кофе с пирогами».

Сразу со входа попадаешь на витрину с собственно пирогами, выбор вроде бы и невелик, но помимо этого есть и другая выпечка.

Тут же слева — обеденный зал, где в шкафах находятся две кофемашины, рядом — несколько столиков. Кофе надо оплатить на кассе, а вот приготовить в кофемашине придётся уже самостоятельно.

Глухую стену украшает роспись с изображением главного усадебного дома, а на другой, в простенке между окнами, висит известная всем картина Валентина Серова «Девочка с персиками». Репродукция, конечно же.

Туалет, кстати, тоже имеется, только так вот сразу, если не знаешь, то можешь и не найти.

Нужно мимо барной стойки пройти дальше в торговый зал, и там, в глубине, за стойкой с чипсами, обнаружится неприметная белая дверь без надписей. Вам туда!

Народные промыслы

Какую-то часть здания занимает магазин подарков и сувениров. Зайти, поглазеть — святое дело.

Я, будучи каким-никаким, но всё-таки рыбаком выходного дня, естественно, не мог пройти мимо рыболовной тематики.

Очень много керамики, и тому есть причина. В 1889 году в Аксаково, с лёгкой руки русского промышленника и мецената Саввы Мамонтова, была создана экспериментальная художественная мастерская для возрождения русской майолики — изделий из белой или серой обожженной глины, покрытых двумя слоями глазури, сперва белой непрозрачной, по которой изделия расписывались яркими красками ещё по сырому основанию, а поверх росписи — прозрачной свинцовой глазурью, с последующим обжигом при температуре около 1000 °С.

Некоторые работы из этой мастерской мы увидим потом, прогуливаясь по территории музея-заповедника «Абрамцево», а также во время экскурсии по главному усадебному дому.

А пока дойдём до ресторана «Галерея» и гостиницы с таким же названием, что находятся на некотором удалении от главных ворот на входе в усадьбу. Эти два здания, с керамическими фризами и панно на фасадах, органично вписываются в окружающий пейзаж, чем-то напоминая известные московские архитектурные объекты, украшенные подобным образом.

Если бы ещё металлочерепицу с облезшим покрытием заменили, то вообще бы смотрелось здорово.

На минутку отвлекусь, чтобы показать одно из московских зданий, где можно увидеть майолику Абрамцевской керамической мастерской, это всем известная Третьяковская галерея. Керамический фриз на фасаде выполнен в 1903 году по рисунку В. Васнецова.

Когда-нибудь соберёмся, и пройдём по Москве, фотографируя абрамцевскую керамику на фасадах домов. Надо только маршрут правильный заранее составить.

Территория усадьбы. Главный усадебный дом.

Пожалуй, саму экскурсию по главному усадебному дому я вынесу в отдельный рассказ, а в этом просто прогуляемся по территории, никуда не заходя.

Посещение каждого домика — за отдельную плату, но мы не стали в них заглядывать вовсе не по меркантильным соображениям. Опыт путешествий и посещений различных музеев, усадеб, галерей показывает, что не надо пытаться охватить всё за один раз, иначе потом вместо приятных впечатлений вы получите ощущение переутомления, и никакие красивые пейзажи и интерьеры, никакие интересные истории вам уже не доставят удовольствия.

Первые упоминания об Абрамцево относятся к XVI веку, владельцы усадьбы регулярно менялись, но нас интересуют не все, а двое последних — Сергей Тимофеевич Аксаков и Савва Иванович Мамонтов.

Самое старое здание в усадьбе — главный дом, он был построен ещё в конце XVIII века и последующими собственниками лишь немного достраивался и видоизменялся. Аксакову дом достался уже с надстроенным центральным мезонином, при Мамонтове же был значительно увеличен первый этаж с южной стороны, а с северной устроен ещё один мезонин.

Остальные строения на территории возведены при Мамонтове, большинство из них — на месте старых, обветшавших и пришедших в негодность.

Скульптурная мастерская

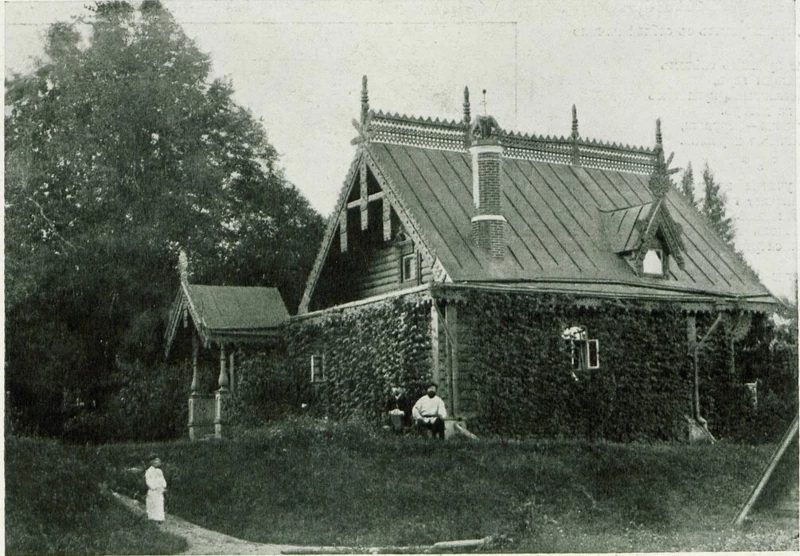

При Сергее Тимофеевиче Аксакове в усадьбе было построено всего одно здание — жилой флигель с юго-востока от большого дома, впоследствии он был разобран, и на этом участке в 1873 году по заказу Саввы Мамонтова и проекту Виктора Александровича Гартмана возвели деревянное строение скульптурной мастерской с пристройкой, где располагались жилые комнаты. Это единственное сохранившееся до нашего времени деревянное произведение Гартмана, и его можно считать образцом архитектуры псевдорусского стиля.

Интересна реакция самого заказчика:

«В это лето построена на месте совершенно сгнившего флигеля мастерская по плану архитектора Гартмана. Постройка вышла не совсем удачна, потому что Гартман, не сделав никаких чертежей, ни разу не смог приехать на стройку, а всё дело поручил своему десятнику Громову, который ездил из Москвы и строил домик по словесным указаниям Гартмана.» С. И. Мамонтов, «Летопись сельца Абрамцево».

Читаю, и не могу сдержаться от смеха, полторы сотни лет минуло, а на Руси как раньше строили, так и теперь продолжают.

В дополнение к своим фото буду прилагать старые, из найденных в свободном доступе в интернете.

Скамья Врубеля

Дальше мы пошли гулять против часовой стрелки и после мастерской вышли к скамье Врубеля, установленной в 1915 году и украшенной как раз той майоликой, о которой я писал выше. Скамья декорирована изразцами, созданными по эскизам Михаила Александровича Врубеля. К сожалению, сам художник скончался пятью годами ранее.

С момента постройки и до середины XX столетия скамья была открыта, и дождям, снегам и ветру не надо было прилагать больших усилий, чтобы часть изразцов была безнадежно испорчена. В середине 50-х годов она была законсервирована, а в 1965–1971 годах были проведены реставрационные работы с восстановлением утраченных деталей, с изготовлением новых по технологиям Абрамцевской керамической мастерской.

Сейчас скамья постоянно закрыта от атмосферных воздействий стеклянной конструкцией.

Пруд на реке Воре

Дальше, по тропинке, ведущей вниз, спускаемся к реке Воре, на которой устроен большой пруд. О нём у меня нет никаких точных сведений нет, поэтому не скажу был ли он во времена Аксаковых или Мамонтовых, или обустроен уже позже.

По тропинке ведущей с берега на островки, с переходом по мостикам, мы, естественно, прошли, такую возможность вряд ли бы кто упустил.

Виды очень красивые, что на островки с мостиками, что на противоположный берег.

Смотришь, и даже не верится, что за лесом не бескрайняя ширь, а уже окраина города Хотьково.

Баня-теремок

К северу от главного дома — баня-теремок, ещё одна постройка в русском, вернее — в псевдорусском стиле. Сооружена она в 1877–1878 годах по проекту архитектора Ивана Павловича Ропе́та. Вообще-то его настоящая фамилия Петров, а псевдоним составлен просто перестановкой букв.

Здание возведено на месте обветшавшей аксаковской бани, и первое время тоже использовалось Мамонтовыми по прямому назначению, а потом была перестроена в жилой флигель.

Избушка на курьих ножках

В 1883 г. по проекту Виктора Михайловича Васнецова в северной части парка была выстроена деревянная избушка-беседка, с сенями, крытыми соломой. Несмотря на название, стоит она не на куриных ножках, а опирается на пни. Вместо соломы сейчас используется тростник, солому-то в наше время ещё поди найди!

Изображение совы на фронтоне, голова коня над входом, маленькие окна, затенённые сени... Ну ни дать ни взять — домик Бабы-Яги!

Смотрели на это чудо, и представляли, как и во что дети и внуки Саввы Ивановича играли в этом домике.

Церковь Спаса Нерукотворного Образа

В усадьбе Абрамцево что ни строение — то шедевр.

Неподалёку от избушки Бабы Яги стоит церковь Спаса Нерукотворного Образа, выстроенная в период с 1881 по 1882 годы. Первоначально проект разрабатывал Василий Дмитриевич Поленов, позже к нему подключился Виктор Михайлович Васнецов.

Васнецов вспоминал:

Все мы, художники — Поленов, Репин, я, — сам Савва Иванович и семья его принялись за работу дружно, воодушевленно. Наши художественные помощницы — Елизавета Григорьевна… Елена Дмитриевна Поленова, Наталья Васильевна Поленова (тогда еще Якунчикова), Вера Алексеевна Репина — от нас не отставали. Мы чертили фасады, орнаменты, составляли рисунки, писали образа, а дамы наши вышивали хоругви, пелены и даже на лесах около церкви высекали по камню орнаменты, как настоящие каменотесы. Савва Иванович, как скульптор, тоже высекал по камню. Подъем энергии и художественного творчества был необыкновенный: работали все без устали, с соревнованием, бескорыстно.

И здесь мы опять видим абрамцевскую майолику, верх барабана под главой церкви окружён фризом из разноцветных изразцов., изразцами же покрыта и труба печной церкви, вот только я фото сделал неаккуратно, и она попала в кадр самым краем.

О любом из зданий усадьбы следовало бы рассказать побольше, но для этого надо не только посмотреть на них снаружи, но и зайти внутрь, а если повезёт это сделать с гидом — ещё лучше. Надеюсь, что однажды так и случится, так что постараюсь в будущем рассказать об этой церкви поподробнее, а пока просто посмотрите фотографии.

В 1882 году в храме венчались Василий Поленов и его жена Наталья Васильевна.

Поленовская дача

Последнее здание для осмотра снаружи — Поленовская дача, выстроенное для молодой супружеской четы в 1882 году местной артелью плотников.

Изначально дом служил мастерской для художника, кроме того в нём проводили домашние спектакли. Во время Первой мировой войны в помещениях Поленовской дачи находился лазарет для потерявших зрение.

Сейчас здесь, как и в остальных зданиях на территории усадьбы, располагаются тематические выставки.

Остальные здания усадьбы

Из исторических зданий есть ещё дом управляющего имением 1890-х годов постройки, и домик садовника, но нас, вернее — меня, смутило то, что они обозначены как служебные постройки, и ничем особенным не выделяются. Не ожидал, в общем, такого подвоха от администрации музея, могли бы хоть таблички информационные рядом поставить.

Ну и здание, где когда-то располагалась людская не попало в кадр. Вернее, попало, но не с главного фасада, а с тыльной стороны, когда я вход в усадьбу фотографировал. Длинное строение справа — это и есть бывшая людская.

Когда-то это было одноэтажный дом с мезонином, где на первом этаже располагались кухня и прачечная, а в мезонине была жилая комната.

В XX веке здание было существенно перестроено, мезонин убрали, с торца, ближе к выходу из парка, обустроили туалет, а со стороны парадного двора имеется вход в сувенирный магазин и служебные помещения администрации музея.

В первой половине прошлого века на территории усадьбы был организован дом отдыха для работников искусств, в 1938 году преобразованный в санаторий для работников начальной и средней школы. В это время возводится последнее из строений усадебного комплекса — двухэтажный лечебный корпус санатория.

А вот дуб рядом с эти зданием — едва ли не самый старый житель усадьбы. На информационной табличке написано, что расти это дерево начало примерно в 1770 году, то есть на данный момент ему больше двухсот пятидесяти лет! Окружность ствола — около четырёх с половиной метров, высота более тридцати метров!

Сколько бы историй мог рассказать этот дуб, будь у него такая возможность.

На этом прогулку по территории заканчиваю, отправляемся в главное здание усадьбы.

Продолжение следует.

Комментарии и отзывы 12

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Вот это настоящая русская усадьба. А Церковь Спаса Нерукотворного и вовсе русская классика. Приятное место.

Это точно. Хочется туда ещё приехать, причём не единожды.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Приятная экскурсия, как будто сам побывал там, в те времена . Вот смотришь на старинные здания, постройки, видишь известных людей на снимках того времени, и задумываешься: жили ведь люди без телевидения, кино, компьютеров, даже радио не было. Жили, и были по-своему счастливы.

А сейчас мы без телефона и на рыбалку поехать не можем, ну как же: вдруг позвонит тот, кому я нужен, или мне кто понадобится. А время как узнаю без телефона? Молодёжь, снующая по улицам, уткнувшись в смартфоны, засунув в уши «затычки» — обычное дело. Многие даже за рулём не выпускают телефоны из рук. Такие уж сейчас времена, такая мода, такие нравы

. Вот смотришь на старинные здания, постройки, видишь известных людей на снимках того времени, и задумываешься: жили ведь люди без телевидения, кино, компьютеров, даже радио не было. Жили, и были по-своему счастливы.

А сейчас мы без телефона и на рыбалку поехать не можем, ну как же: вдруг позвонит тот, кому я нужен, или мне кто понадобится. А время как узнаю без телефона? Молодёжь, снующая по улицам, уткнувшись в смартфоны, засунув в уши «затычки» — обычное дело. Многие даже за рулём не выпускают телефоны из рук. Такие уж сейчас времена, такая мода, такие нравы  .

.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Это у вас в станице ещё дебилов на Яндекс-самокатах нет.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Этот яндекс, долбанный «идексатор», достал уже. Стоит скачать какую либо программку, прощёлкал галочку, или замаскирована она, или не там жмакнул, и на тебе яндекс-браузер по умолчанию, пользуйся . Везде свой нос засунет, всё обнюхает, и разной лабуды втюхает, то яндекс-погоду, то яндекс-игры, то яндекс-маркет

. Везде свой нос засунет, всё обнюхает, и разной лабуды втюхает, то яндекс-погоду, то яндекс-игры, то яндекс-маркет  ... Считаю, что нормальная компания, навязывать, чуть ли не насильно, свои сервисы, приложения и другие услуги не должна.

Наверное, скоро появятся яндекс-лодки и яндекс-моторы и прочее. Когда слышу слово Яндекс, у меня возникает рвотный эффект

... Считаю, что нормальная компания, навязывать, чуть ли не насильно, свои сервисы, приложения и другие услуги не должна.

Наверное, скоро появятся яндекс-лодки и яндекс-моторы и прочее. Когда слышу слово Яндекс, у меня возникает рвотный эффект  .

.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Согласен полностью, вот только беда в том, что кто-то заинтересован в этом на самом высоком уровне, иначе у Яндекса давно бы были большие проблемы. Если открыть Яндекс-карты, и попробовать понять территориальную принадлежность того или иного населëнного пункта, то с помощью Яндекса этого не сделаешь. Гугл-карты чëтко показывают границы государств, и если клацнуть мышкой на какой-то город, то будет ясно, что Ганновер — это Германия, Констанца — Румыния, а Донецк -Украина, и только территория полуострова Крым не идентифицируется по государстаенной принадлежности. То есть у руководства Гугла есть чëткая политическая позиция.

А у руководства Яндекса такой позиции нет! Границы государств не указаны, Ганновер — это земля Нижняя Саксония, Констанца — это просто Констанца, а Донецк вообще имеет только координаты.

Как так получаеися, что российская компания, причëм очень крупная компания, работает без оглядки на государство? Кто там наверху позволяет им это делать?

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Гореть яндесу в аду . Гугл — рулит!

. Гугл — рулит!

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Ага, твои бы пожелания, да куда надо донести.

Но Яндекс живëт себе спокойно-преспокойно, и на Воробьëвых горах строит новый офис, пять этажей вниз, шестнадцать вверх.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Очень интересно! Миша, твои очерки о путешествиях нужно добавлять в местные путеводители

Миша, твои очерки о путешествиях нужно добавлять в местные путеводители

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Да ну. На самом деле такого добра хватает в интернете, у кого-то чуть больше рассказано, у кого-то чуть меньше.

На самом деле такого добра хватает в интернете, у кого-то чуть больше рассказано, у кого-то чуть меньше.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Ах, сколько гениальных людей собралось в этом месте! И ведь какие фамилии!!!

Творили сообща! И пожалуй, можно считать чудом,что их работа дожила до наших времён,невзирая на лихолетия минувшего века.

Туда надо ехать! Всё в одной статье невозможно рассказать, а ведь мы, к тому же, ещё и кроме главного дома больше никуда не заходили.

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.