Слово «Афросиаб» уже встречалось в моих статьях, но в тот раз речь шла о скоростном поезде, следующем по маршруту Ташкент — Самарканд — Бухара.

Здесь же рассказ пойдёт о предшественнике Самарканда, древнем городе, основанном ещё в VIII веке до нашей эры.

На самом деле Афросиабом этот город стали называть в XVII веке, когда он после монгольского нашествия 1220 года уже лет 400 как был разрушен практически до основания, биографы же Александра Македонского, захватившего Самарканд в 329 году до нашей эры, указывают, что персы именовали его Мараканда.

Вообще, если рассмотреть все варианты названия, то мы увидим, что окончание всегда примерно одно и то же. Уже упомянутая Мараканда, Симескинт, как называет его в своих дневниках испанский посол ко двору Амира Тимура Руй Гонсалес де Клавихо, или фигурирующий в китайских источниках Семисекан, все они в своём окончании имеют слово «кант», «кинт» или «кент», что означает «город». Как пример: Ташкент — каменный город («таш» по-узбекски — камень).

Так откуда же взялся Афросиаб? Оказывается, так звали героя поэмы персидского поэта Фирдоуси «Шахнаме», мифического царя, властителя огромной территории под названием Туран. Вот так вот, в общем, получилось, что древнейший город, ровесник Рима, носит теперь имя вымышленного персонажа, истинные же его названия практически не используются, хотя мимоходом регулярно упоминаются. Чтоб избежать путаницы, Афросиабом его буду именовать и я.

Наш гид, Мурад, продемонстрировал нам рисунок с реконструкцией того, как могли выглядеть стены и укрепления города, окружённые рвом, заполненным водой.

В качестве источника для заполнения рва использовалась река, называемая теперь Сиаб, которую некоторые историки считают ни чем иным, как искусственно созданным каналом. В принципе, логично, если принимать во внимание тот факт, что ров вокруг городских стен — элемент исключительно рукотворный.

От самого города, как я уже сказал, не осталось практически ничего, кроме, как пишут в Википедии, комплекса Шахи-Зинда. Возможно, это и так, однако, когда мы были в этом ансамбле мавзолеев, то не увидели там сохранившихся строений домонгольской эпохи.

В настоящее Афросиаб — это громадная, площадью более 200 гектар, пустошь на северо-восточной окраине Самарканда, жителями которой на сегодня являются суслики, скорпионы, пауки, змеи да одичавшие собаки.

Если вы ожидаете увидеть какие-то строения или хотя бы их фундаменты, контуры улиц и кварталов, останки мечетей и минаретов, то будете слегка разочарованы, ибо по большей части вашему взору предстанет голая холмистая степь.

Из наиболее часто встречающихся экспонатов — кусты верблюжьей колючки да «козьи катышки» — следы жизнедеятельности овец, на которые я хоть упора во время фотографирования и не делал, однако в кадр они попадают даже без приложения усилий со стороны снимающего.

На том фото, что выше, весь передний план ими тоже усеян.

А обусловлен данный пейзаж тем, что до настоящего времени вся эта огромная территория исследована археологами далеко не полностью, помнится, я даже где-то встречал в интернете сведения, что раскопки проведены всего на 10-15 процентах занимаемой городищем площади. Не рискну подтверждать или опровергать достоверность этих сведений, но нашему взору следов археологических изысканий предстало не так уж много.

Что интересно, проводятся они в Афросиабе сейчас исключительно весной, пока грунт из лессовидных суглинков ещё пропитан влагой и поэтому поддаётся манипуляциям с лопатой, совочком и другими инструментами, спутниками археологов. С повышением температуры земля превращается практически в камень, и работа, из и без того утомительной, превращается в адскую.

В юго-восточной части руин древнего города построен музей, где можно посмотреть на найденные тут фрески и прочие артефакты, нам же Мурад предложил небольшую прогулку непосредственно по местам раскопок, проводившихся в этом году.

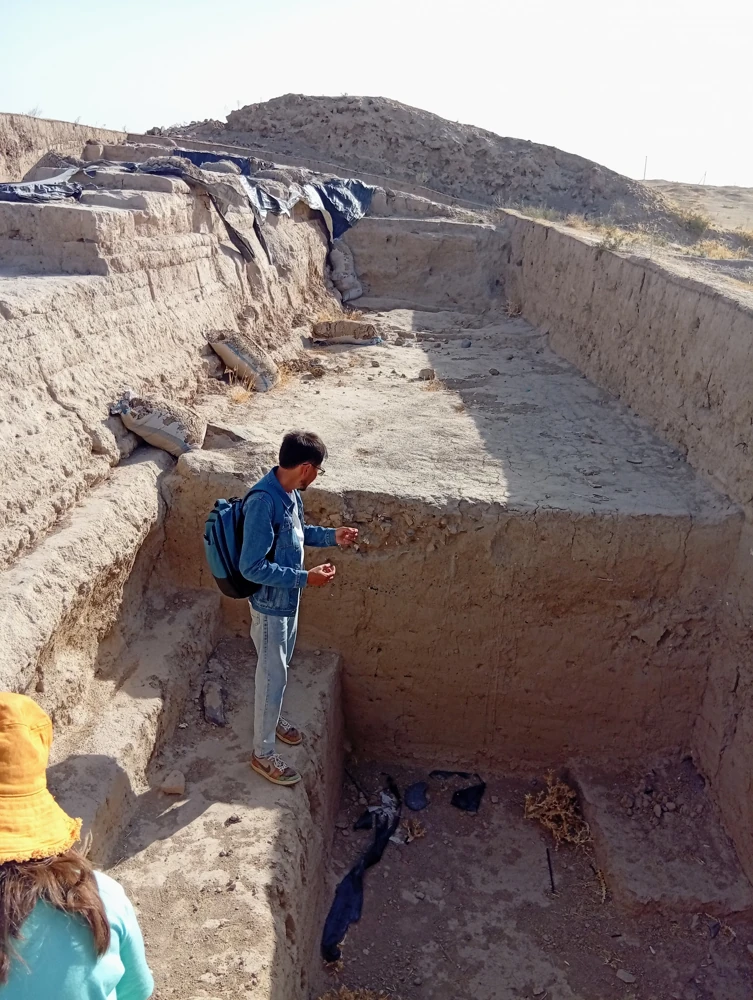

Обратите внимание на некое беспорядочное вкрапление, видное на срезе боковой стенки, на фото ниже наш гид указывает на него рукой. Это разрушенный оссуарий, ёмкость, куда зороастрийцы, а именно эта религия была распространена в данной местности до ислама, складывали кости своих умерших родственников. Специфика захоронений у зороастрийцев такова, что тело умершего уносилось в специальное место и находилось там до тех пор, пока птицы, собаки или другие животные не обглодают его полностью, и лишь потом высушенные и выбеленные под солнцем, уже считающиеся в соответствии с каноном той религии «очищенными», кости собирали и помещали в оссуарии.

Понятное дело, при таком подходе нет никакой возможности составить, даже приблизительно, хотя бы один полный скелет из того набора костей, что находят археологи в этих ёмкостях, а в случае с той, которую мы видим на фотографии, — тем паче.

Неспроста в профессиональной речи специалистов, проводящих раскопки, существует такое понятие как «археологический мусор», то бишь находки, не имеющие никакой ценности ввиду своей распространённости, как, например, керамический сосуд на первой фотографии в галерее ниже, либо плохо сохранившиеся останки человеческого скелета.

Согласитесь, прикоснуться своими руками к предметам, которым как минимум несколько столетий, — это не то же самое, что посмотреть на них в музее под стеклом или, в лучшем случае, на стенде с табличкой «Руками не трогать».

А ещё Мурад показал любопытное фото из галереи на своём телефоне, и единогласным решением нашей небольшой группы было: «Мы тоже такое хотим!»

Для этого понадобилось дойти до карстовой пещеры и спуститься в неё по тропинке, идущей вниз с приличным уклоном. Хорошая обувь тут не помешает, ибо песок под подошвами проскальзывает, и есть риск не удержаться на ногах. Вторая опасность — вероятность встретить в пещере одичавших собак, так что перед её посещением надо хорошенько взвесить все «за» и «против».

В нашем случае всё обошлось, и вот она, эта фотография. Стоит ли она тех рисков, что сопутствовали нашему небольшому квесту, не знаю, но в любом случае было интересно и немного адреналиново!

На этом, по сути, наша экскурсия по Афросиабу закончилась. Прикреплю здесь ещё парочку фото, на которых запечатлены виновники «катышковых» россыпей по всей площади городища.

И своё обязательное селфи.

Есть у нас такая традиция — подняться на валы или крепостные стены древних русских городов, в которых мы с Леной, моей женой, бываем в своих путешествиях, и сделать либо селфи, либо просто фотографию с видом на округу с высоты этих укреплений. Из недавних — это городские валы бывшего Дмитровского кремля.

Побывать в Средней Азии и не добавить в свою коллекцию фото со стен одного из древнейших городов мира — это уж точно не про меня!

А отсюда наш путь — в упоминаемый выше «город мëртвых», комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, так что продолжение следует!

Комментарии и отзывы 0

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.